À la charnière du XIXe et du XXe siècle, Nancy devient l’un des épicentres européens de l’Art nouveau, grâce à une conjonction exceptionnelle d’artistes, d’artisans, d’architectes et d’industriels réunis sous la bannière de l’École de Nancy, fondée officiellement en 1901. Ce mouvement, profondément enraciné dans l'identité locale, développe une vision engagée : celle d’un art total, où les arts décoratifs, l’architecture, le mobilier et les arts graphiques concourent à un même idéal de beauté fonctionnelle et naturelle.

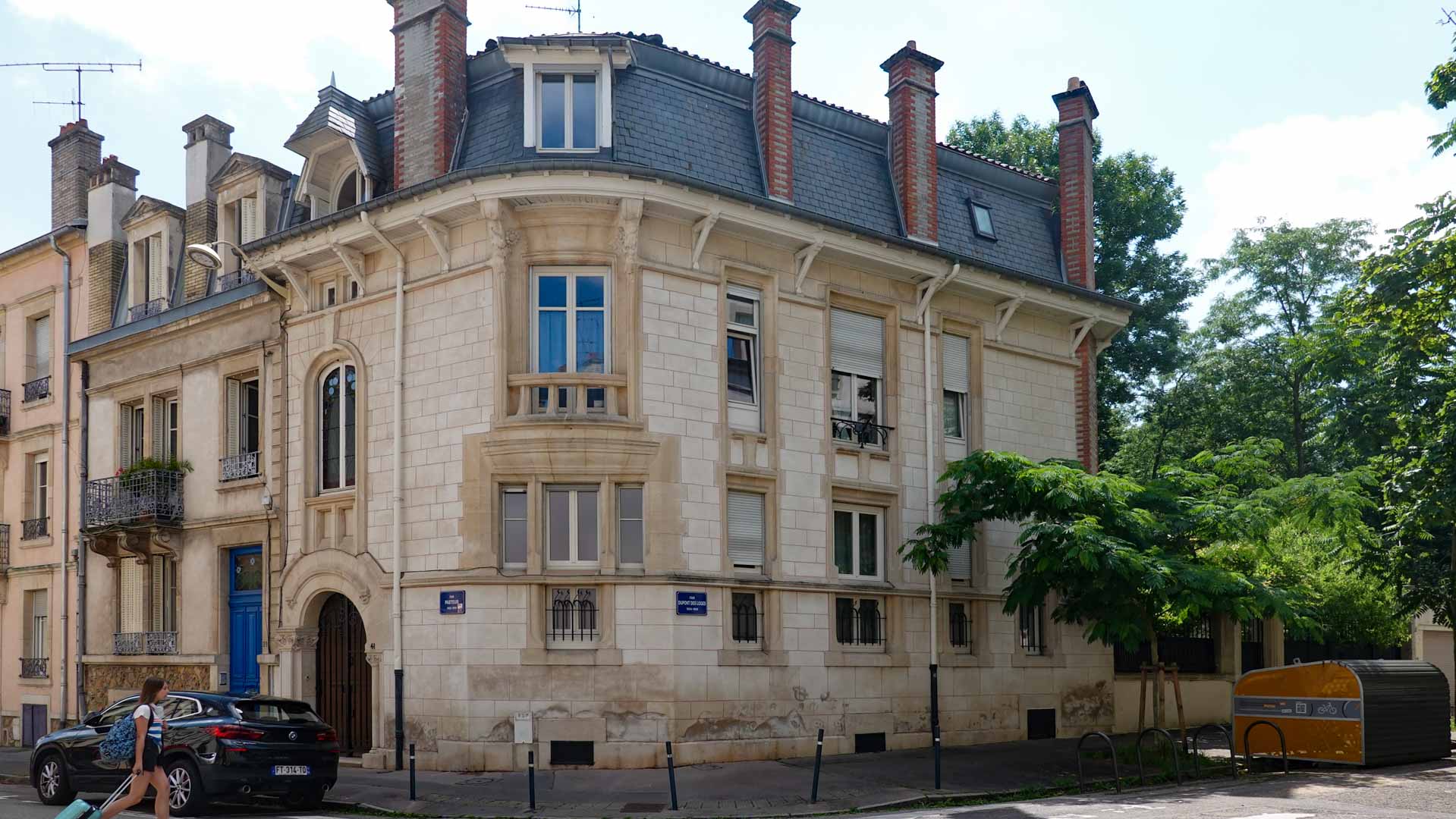

Nancy, à la suite de l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’Allemagne en 1871, voit affluer de nombreux artistes, industriels et intellectuels lorrains désireux de rester en territoire français. La ville connaît alors un fort essor démographique, économique et culturel. Ce contexte favorise l’émergence d’un style local affirmé, où l’Art nouveau devient un langage identitaire. L’École de Nancy, portée par Émile Gallé, Louis Majorelle, Victor Prouvé, Antonin Daum, Lucien Weissenburger, défend un art inspiré de la nature, des savoirs artisanaux et des techniques industrielles modernes.

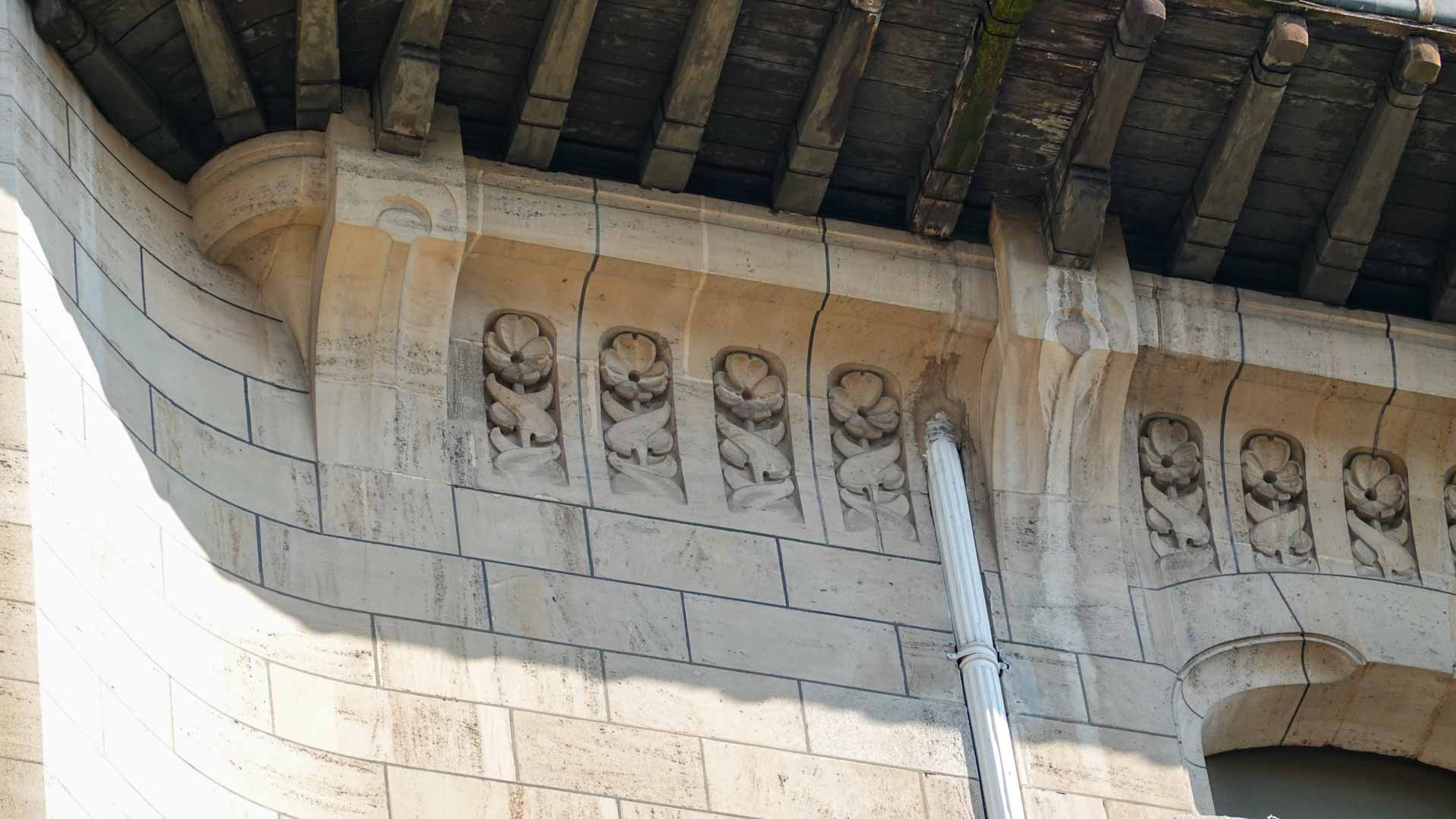

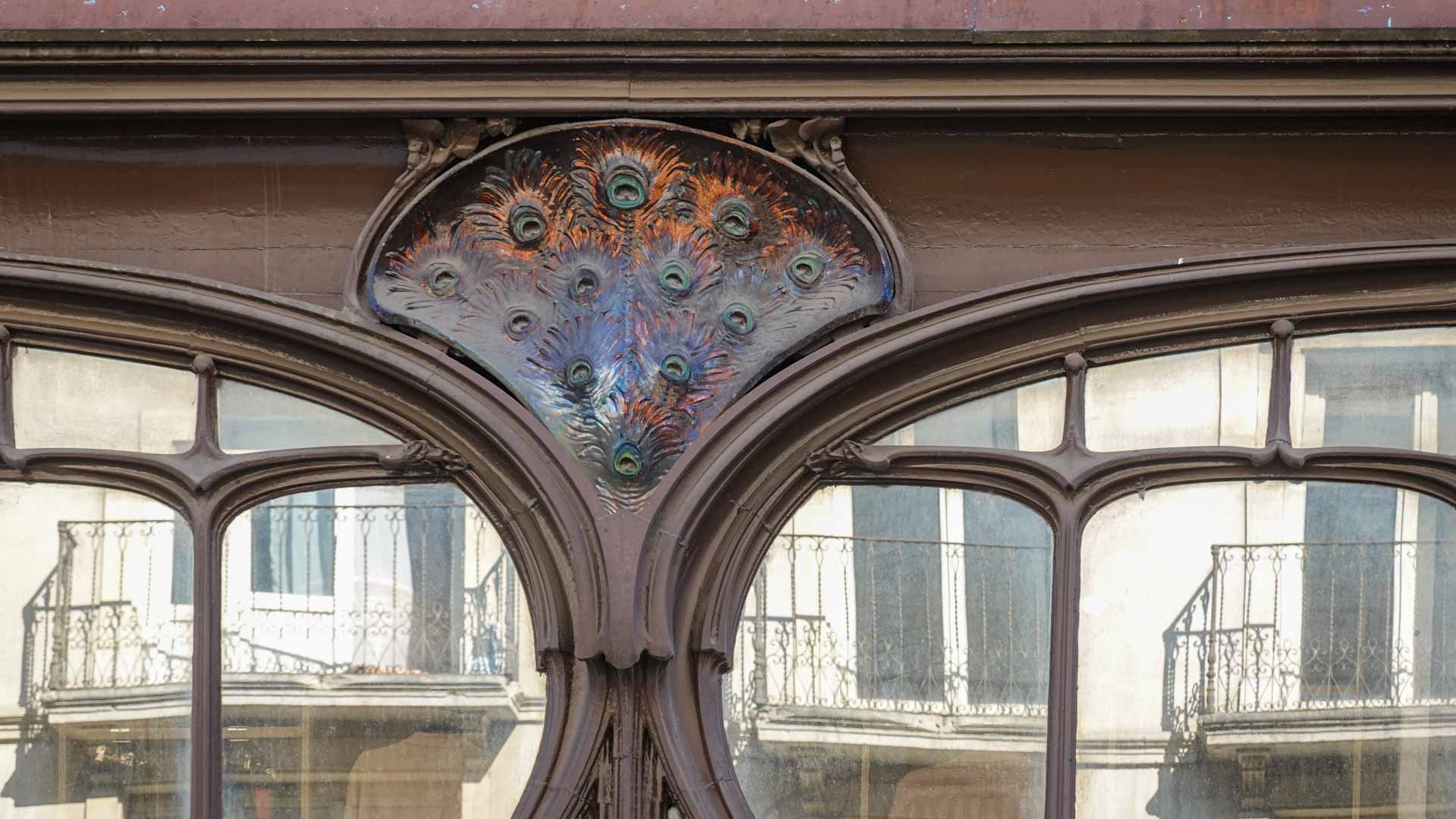

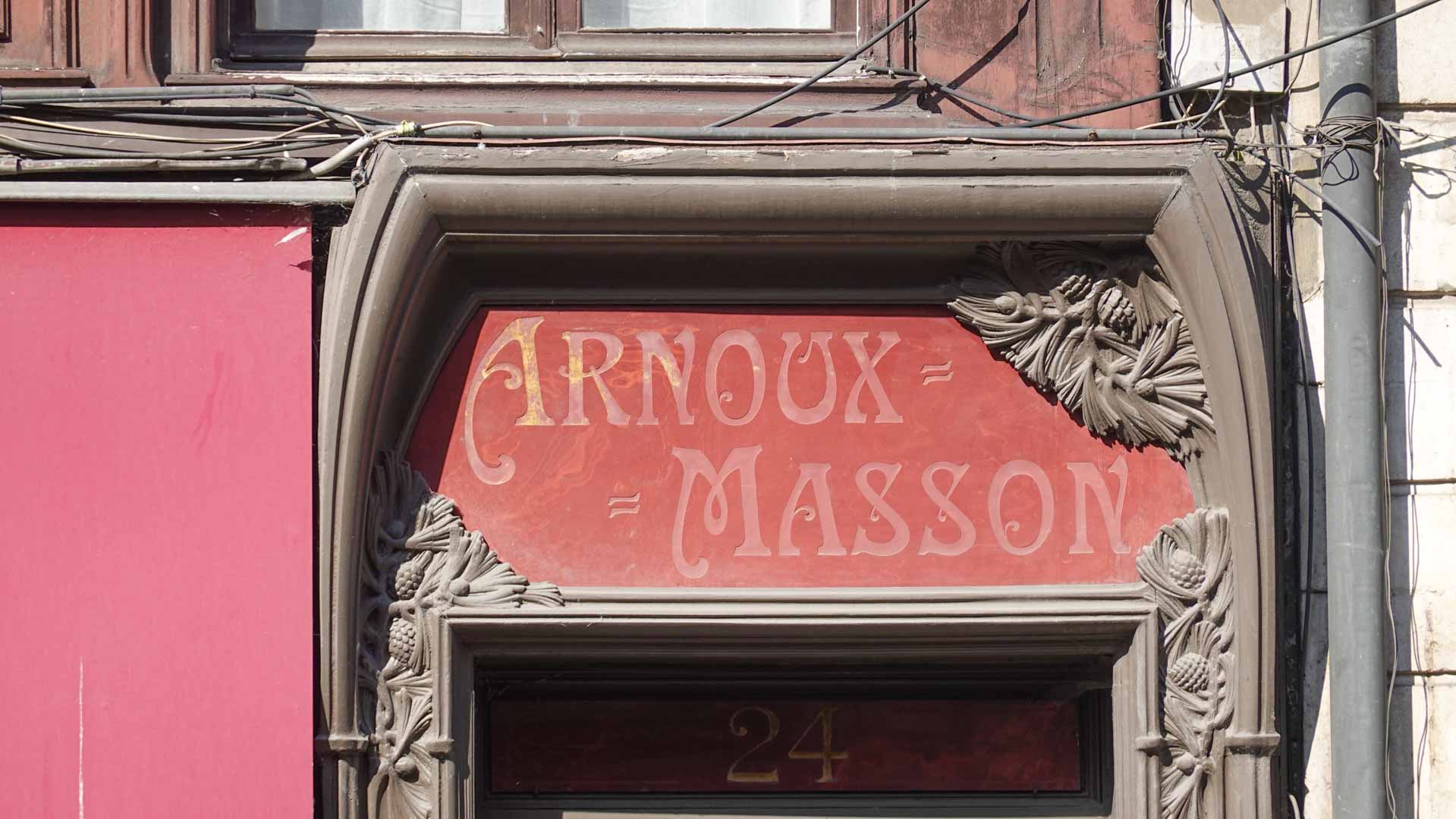

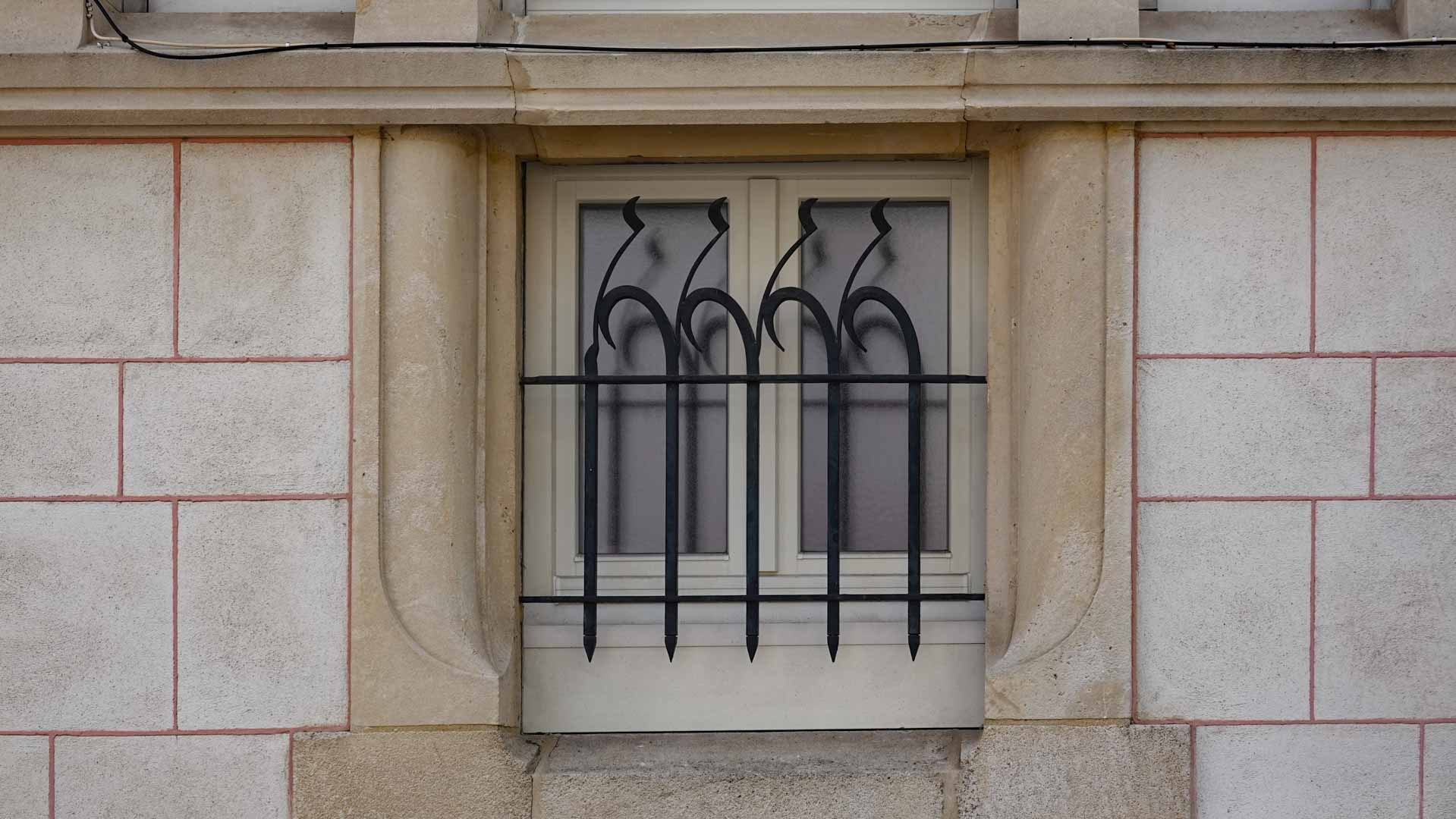

L’Art nouveau nancéien se distingue par une approche organique et fonctionnelle du bâti. L’architecture devient support d’expression plastique : les lignes s’assouplissent, les décors se végétalisent, les formes se libèrent des canons classiques. On observe plusieurs caractéristiques notables :

Structure visible : l’ossature (pierre, bois ou métal) est parfois mise en valeur, articulée avec élégance dans la composition des façades.

Matériaux mixtes : usage combiné de bois sculpté (chêne, acajou), fer forgé, verre coloré, céramique émaillée et parfois béton armé, notamment chez Émile André.

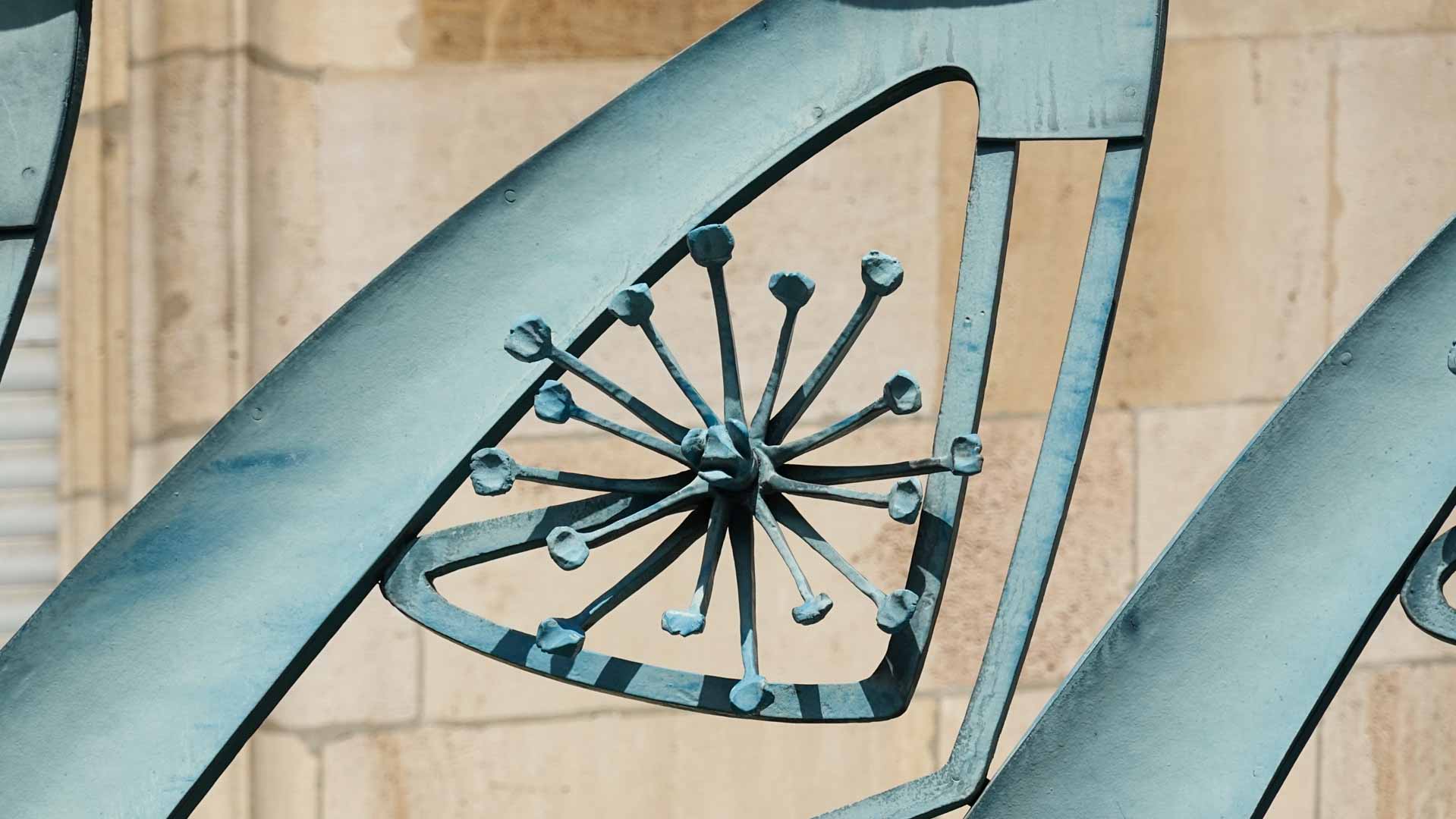

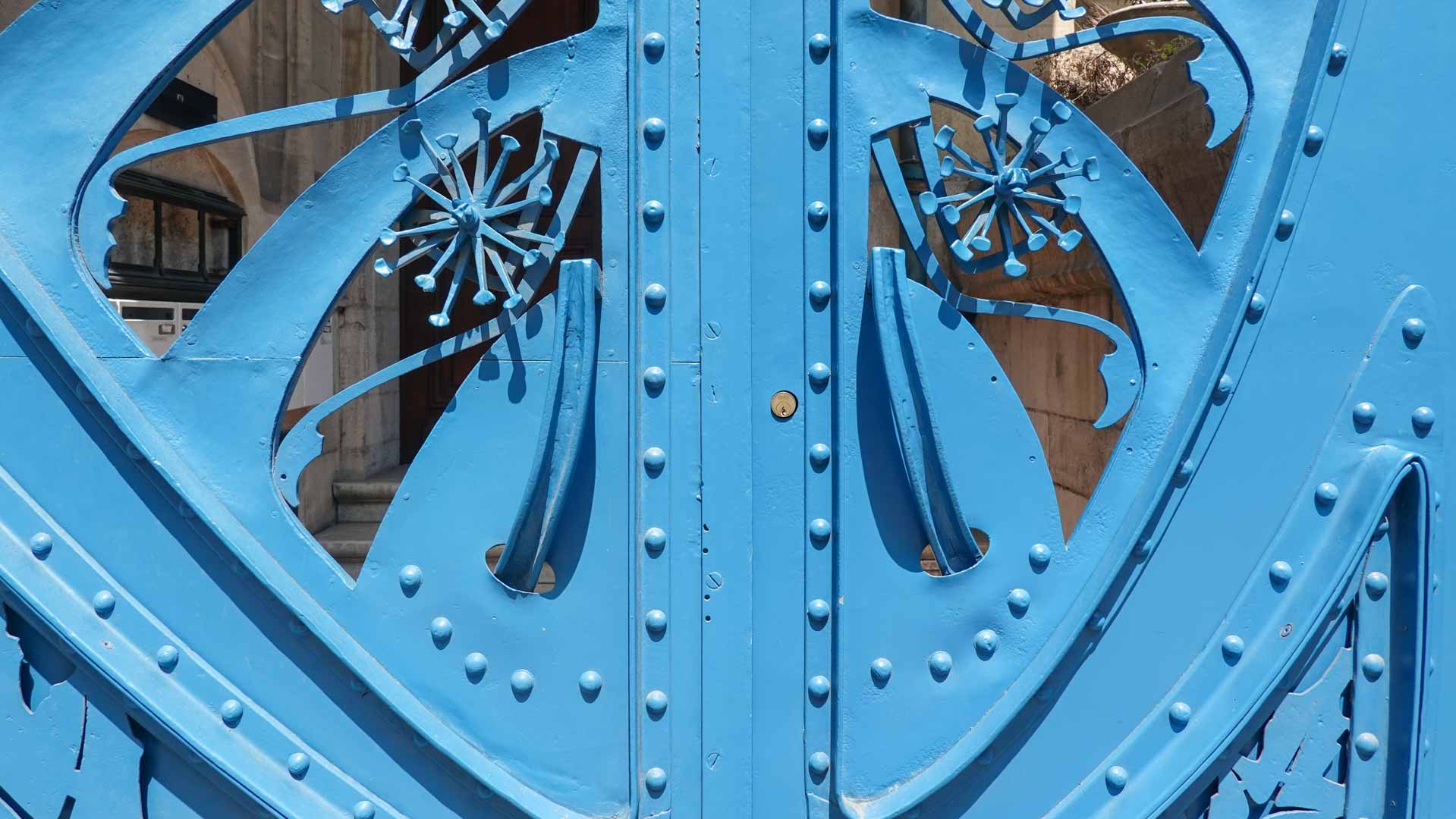

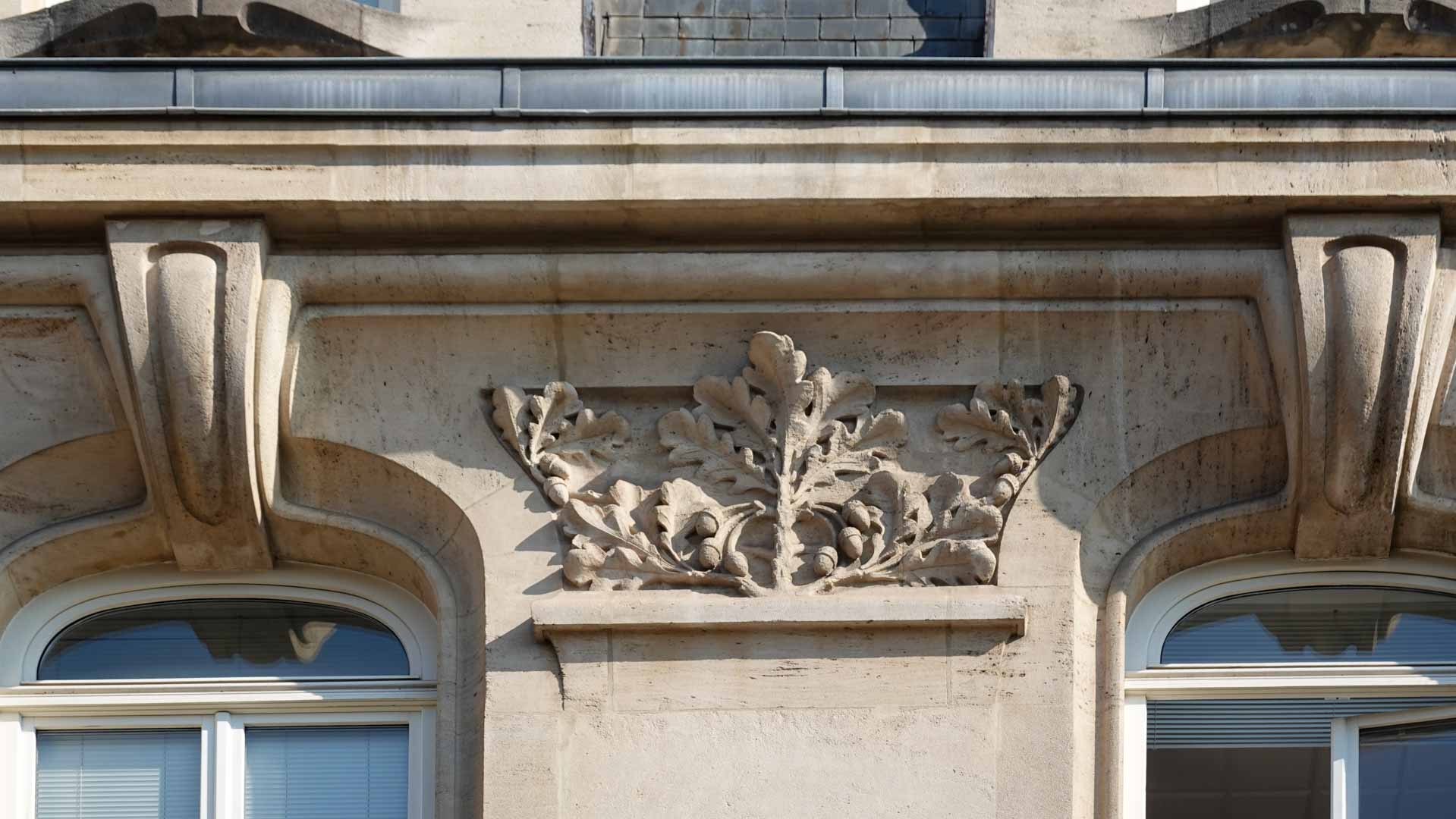

Ornementation naturaliste : motifs floraux, tiges sinueuses, insectes stylisés (libellules, papillons), feuilles de ginkgo ou d’ombellifères.

Ferronneries d’art : grilles, rampes, enseignes ou marquises forgées, notamment produites dans les ateliers Majorelle.

Vitraux : omniprésents, ils diffusent une lumière filtrée et colorée dans les intérieurs, souvent signés Jacques Gruber ou Daum.

L’Art nouveau n’est pas ici un simple style décoratif : il se veut pensé dans son ensemble, chaque détail participant à l’harmonie du tout, selon le principe wagnérien du Gesamtkunstwerk (« œuvre d’art totale »).

2025-06-18 12-00-48 BP

2025-06-18 12-00-48 BP