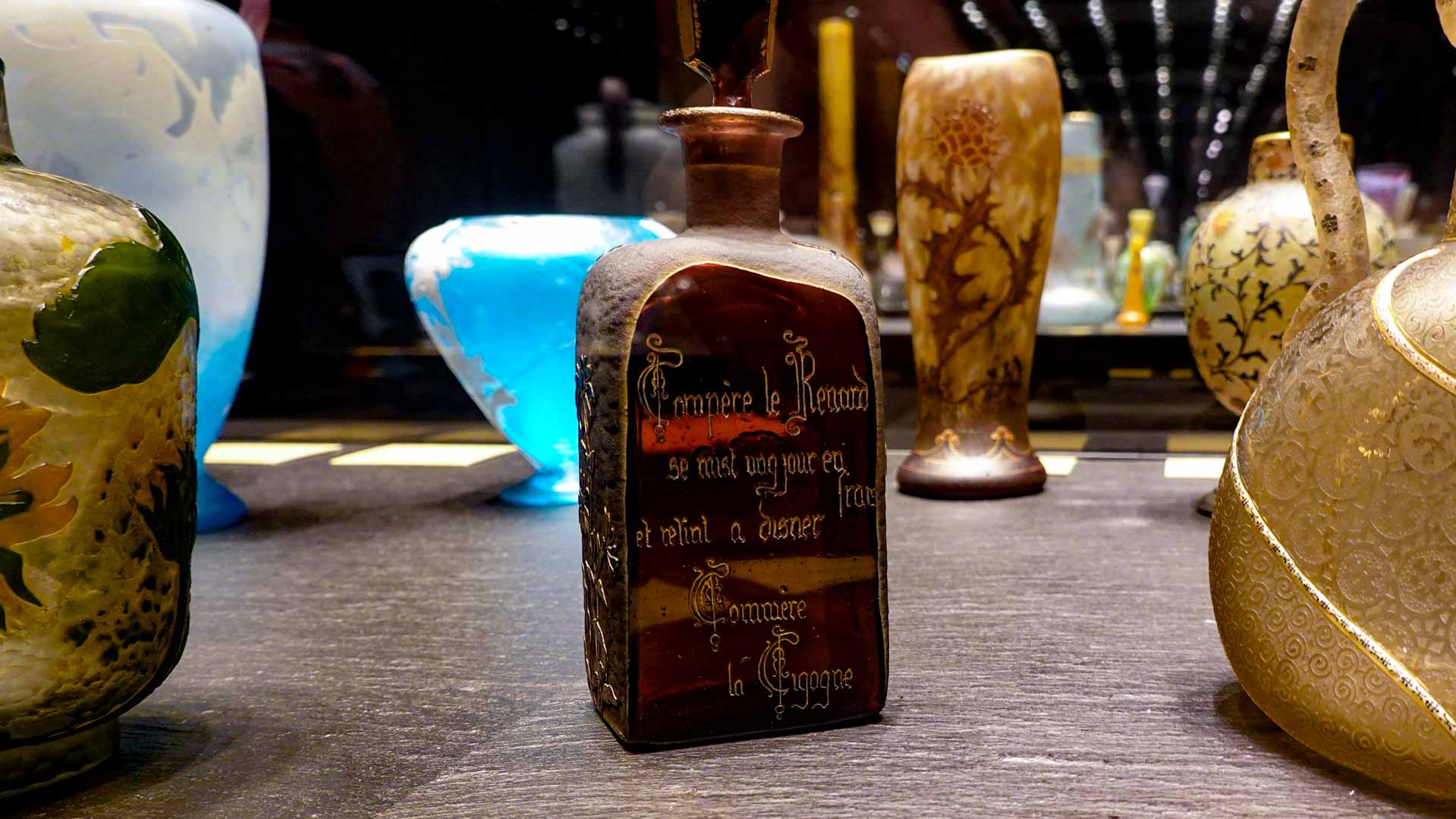

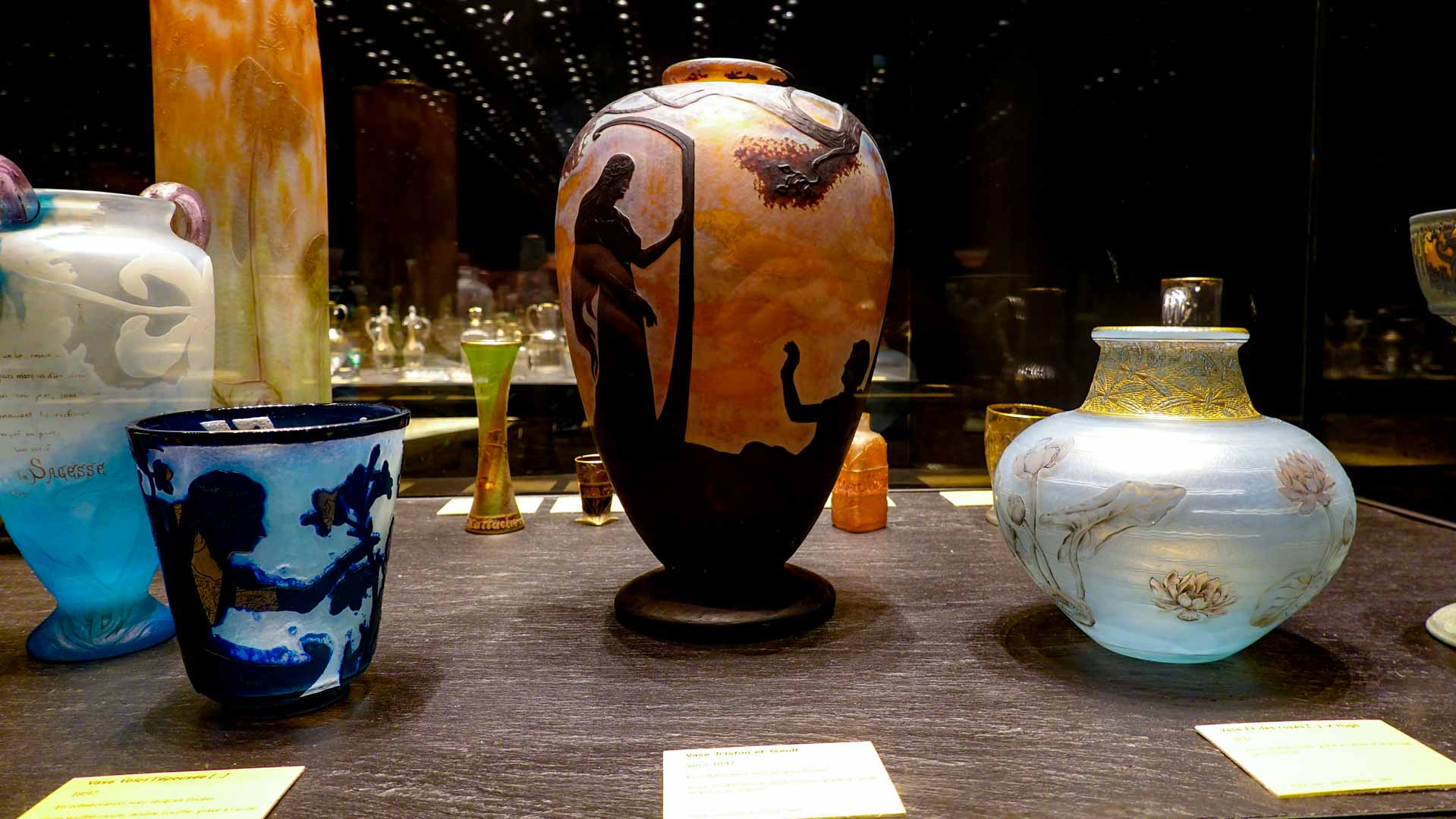

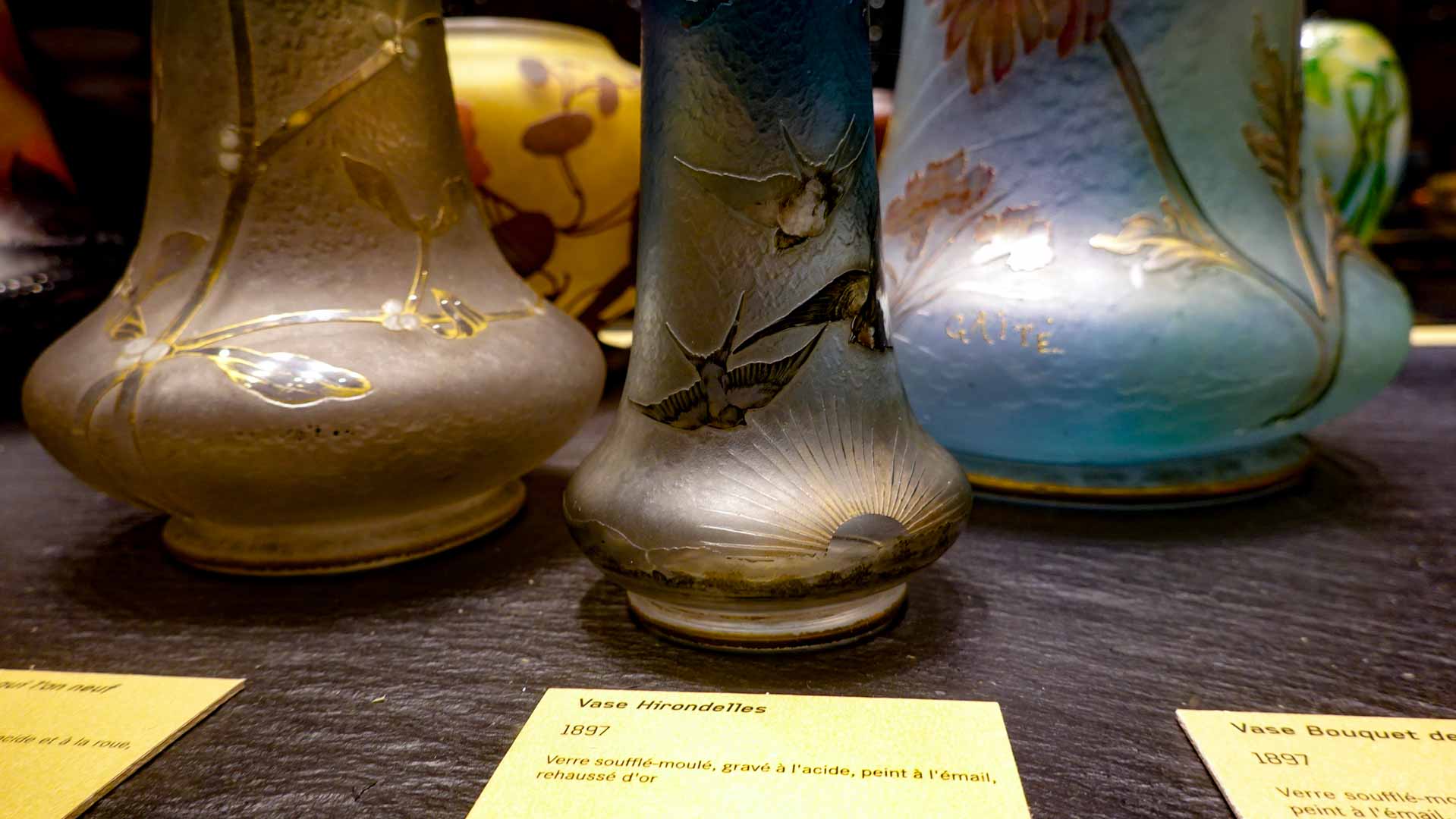

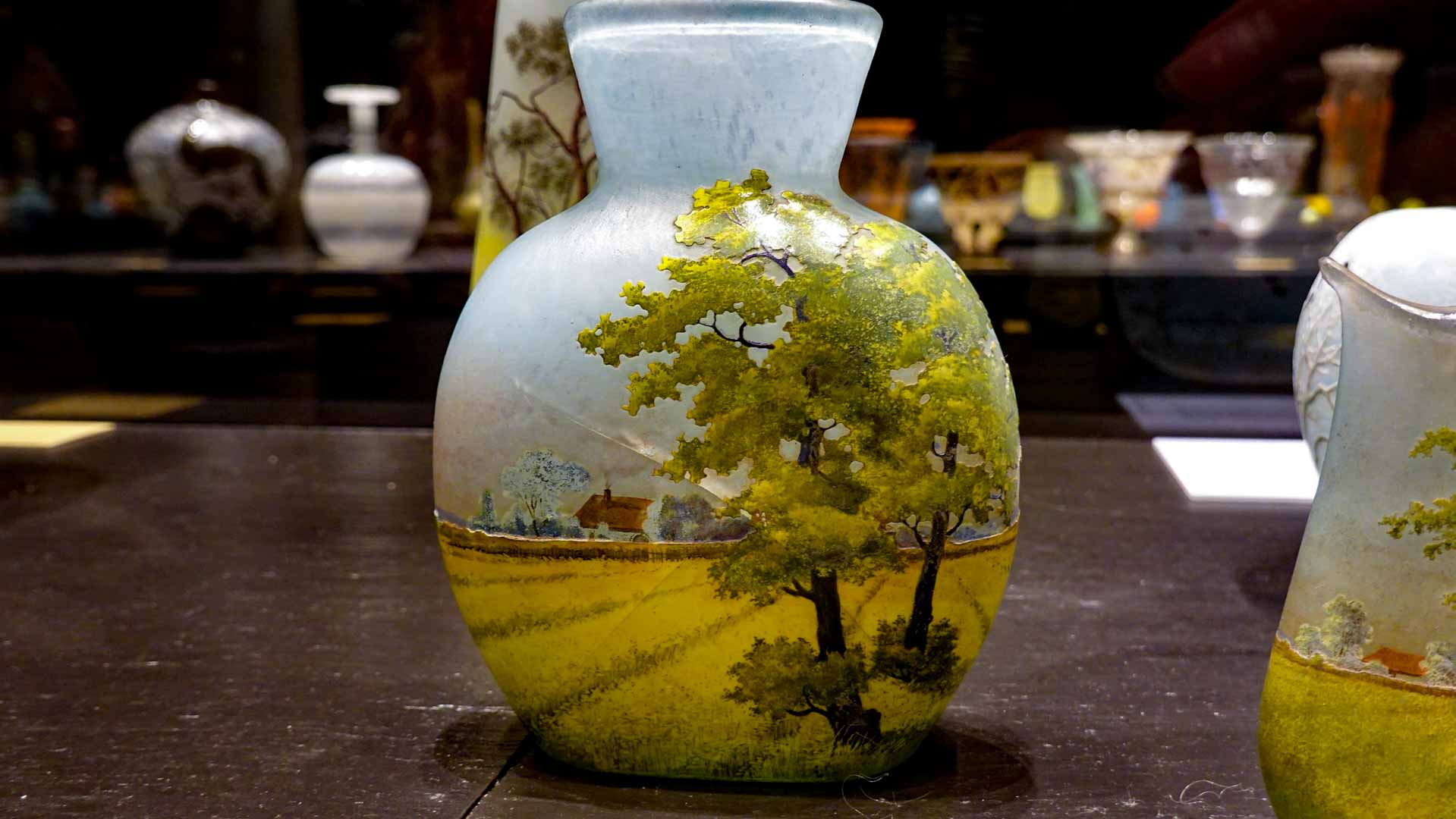

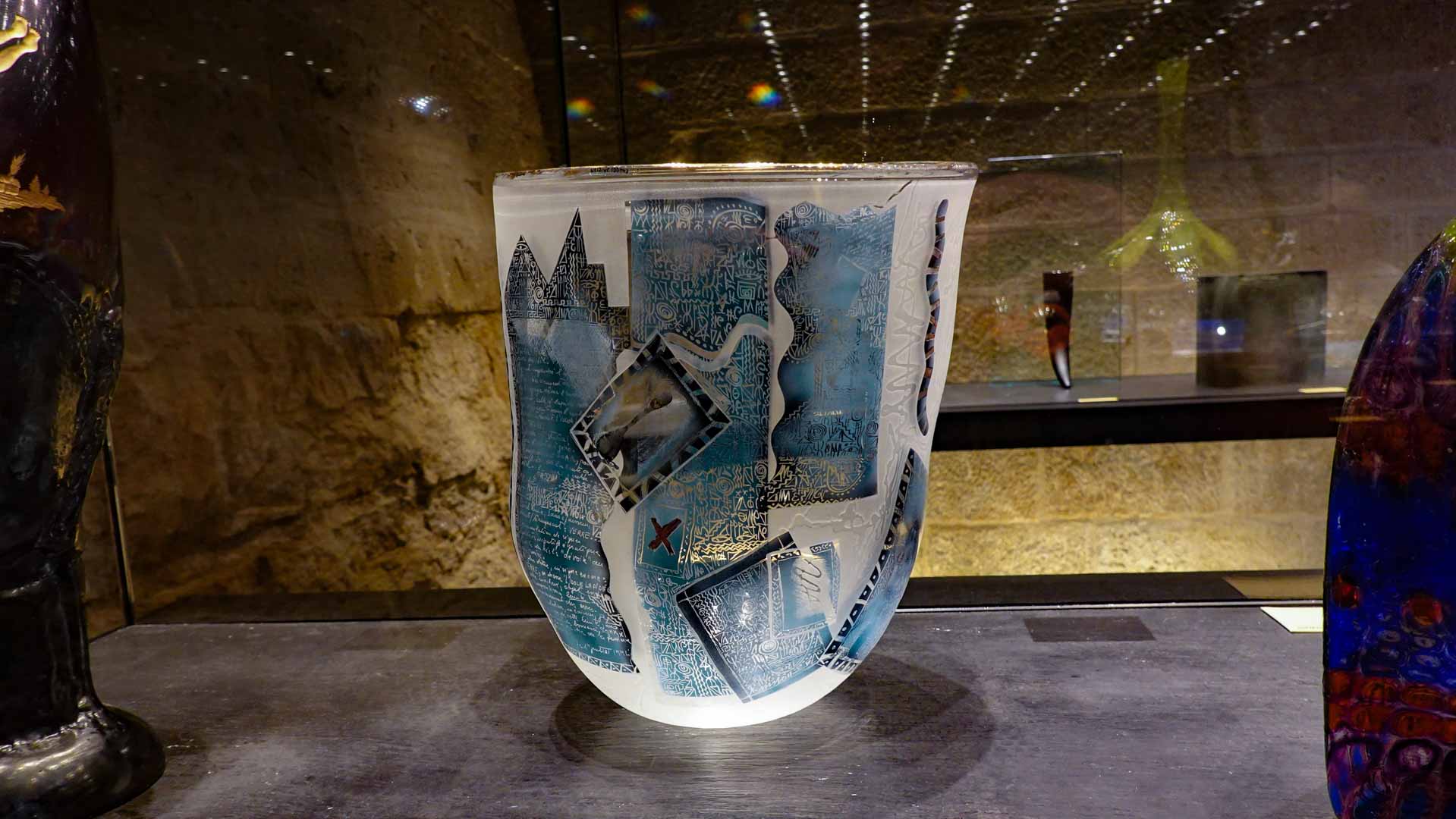

La technique du verre multicouche est emblématique de cette période. On superpose plusieurs couches de verre coloré – généralement une base claire, puis une ou plusieurs couches foncées – que l’on va graver à l’acide pour créer des motifs en relief. Le dessin apparaît par retrait sélectif des couches supérieures, révélant les couleurs sous-jacentes. Cette gravure à l’acide, parfois complétée à la roue, permet une étonnante précision dans le traitement des détails floraux, des feuillages, ou des paysages brumeux.

À cela s’ajoute souvent un émaillage à chaud. Des oxydes métalliques, dilués dans un médium, sont peints à la main sur le verre puis fixés par recuisson. Les teintes obtenues ne sont pas uniformes mais vibrantes, légèrement diffuses, renforçant l’impression de mouvement et de vie végétale. L’émaillage permet aussi de faire dialoguer les couleurs de surface avec celles des couches internes.

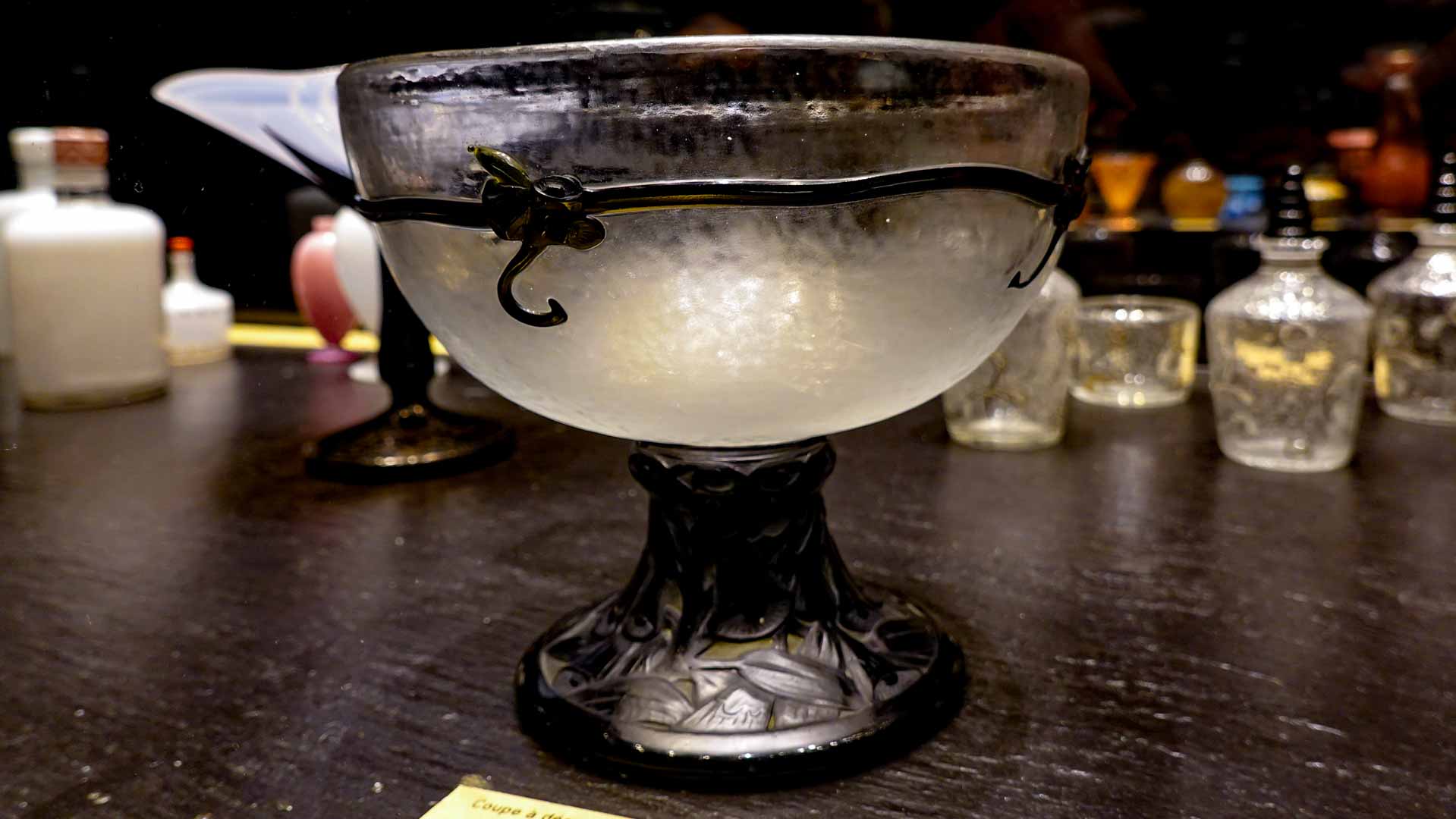

Les artisans utilisent également des effets de martelage, de métallisation, ou des inclusions d’éléments décoratifs (paillettes de cuivre ou d’argent) pour jouer avec la lumière. Chaque pièce devient une surface vivante, irisée, texturée, proche de la nature qu’elle évoque.

Ce travail nécessite une parfaite maîtrise des températures, des temps de refroidissement, et une connaissance fine de la chimie des couleurs : un même oxyde ne donne pas la même teinte selon l’épaisseur de verre, l’atmosphère du four ou le temps de cuisson. C’est donc un art à la fois empirique et rigoureux, qui exige une grande précision et un sens artistique affirmé.

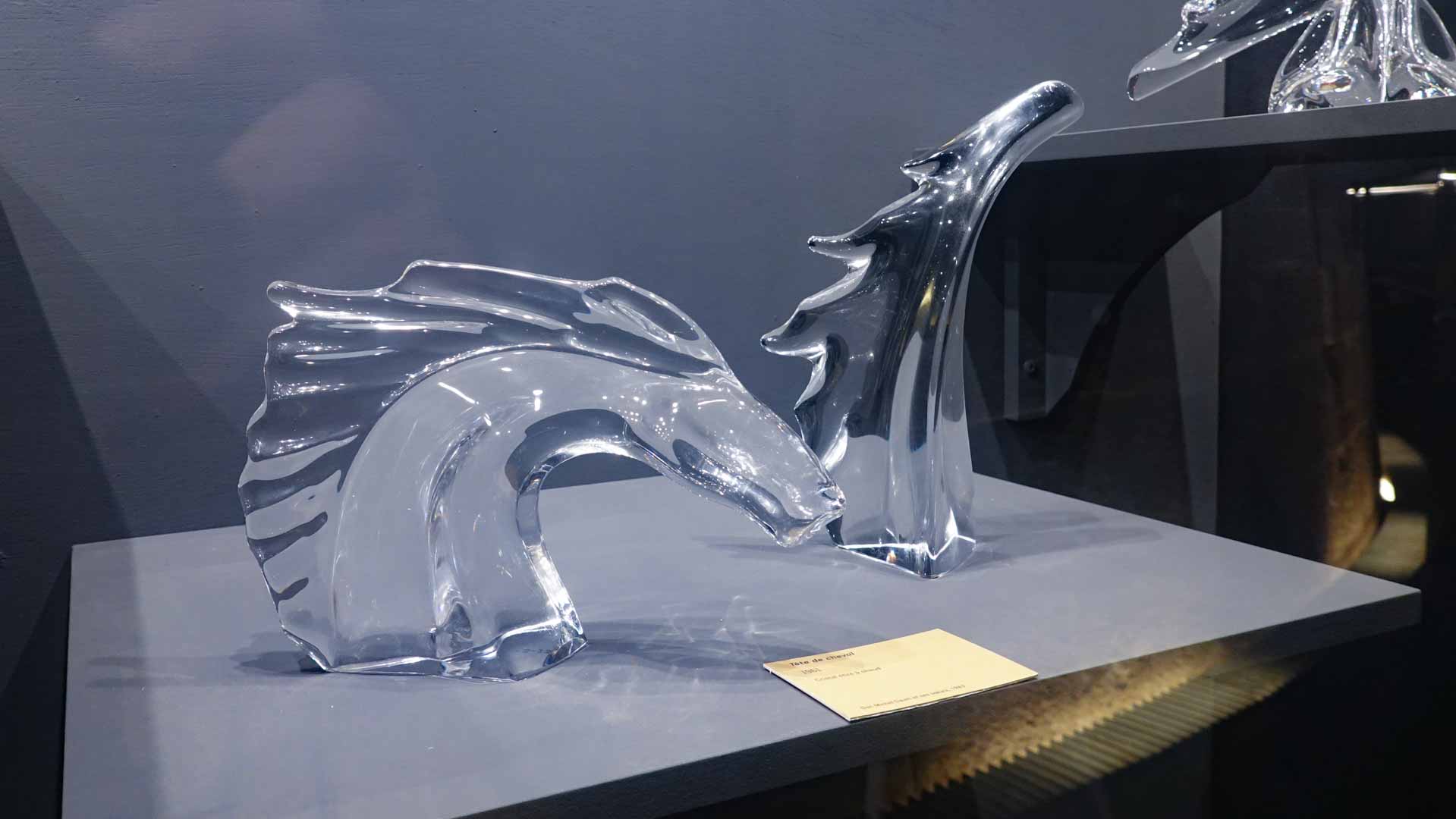

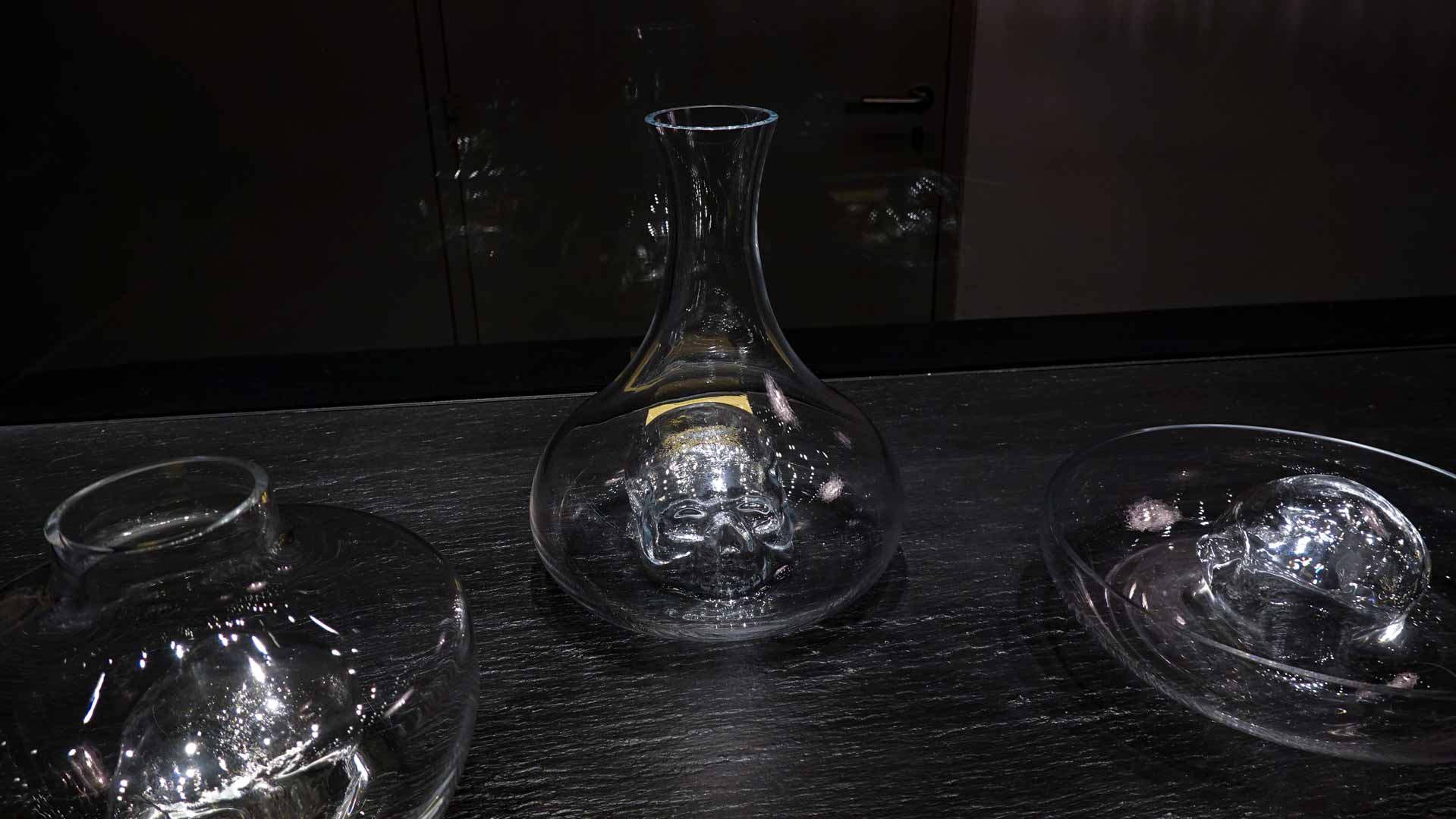

Enfin, le soufflage à la volée ou dans des moules en bois permet de créer des formes asymétriques, ondulées, inspirées des calices de fleurs ou des corolles. Les vases, lampes, coupes et objets décoratifs produits pendant cette période sont autant de métaphores végétales, comme en témoignent les modèles Feuilles de ginkgo, Violettes, Paysage d’hiver, ou Chardon lorrain.