Wax : un tissu, des histoires

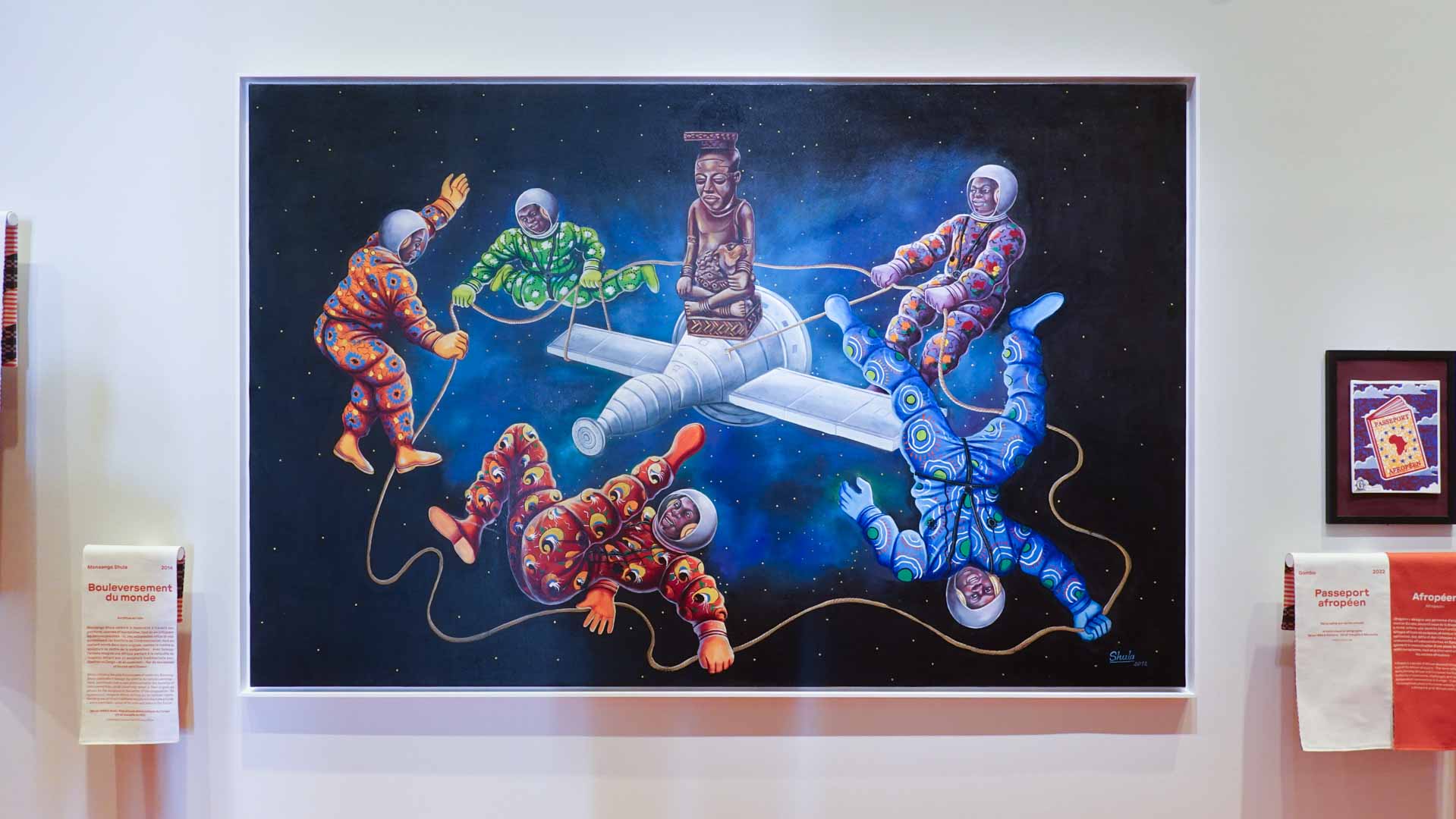

Le wax ne se contente pas d’habiller les corps. Il raconte, il évoque, il affirme. Il circule, se transforme, se transmet. En quelques générations, ce tissu coloré à motifs imprimés est devenu l’un des symboles textiles les plus puissants de l’Afrique de l’Ouest et centrale. Mais derrière ses couleurs éclatantes et ses dessins souvent joyeux se cache une histoire complexe, transcontinentale, marquée par les échanges, les détours et les réappropriations.Une origine inattendue : le voyage du motif.

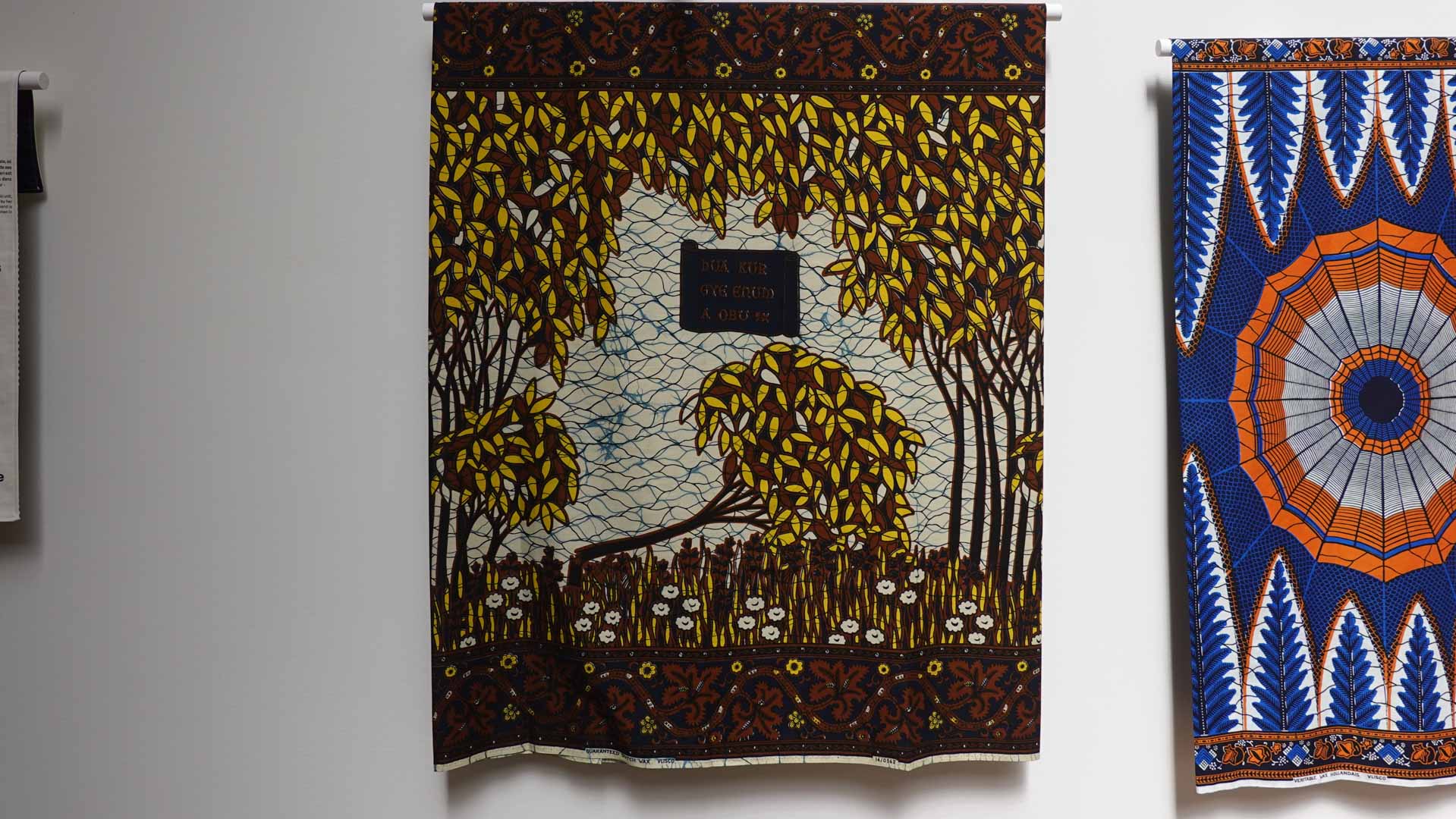

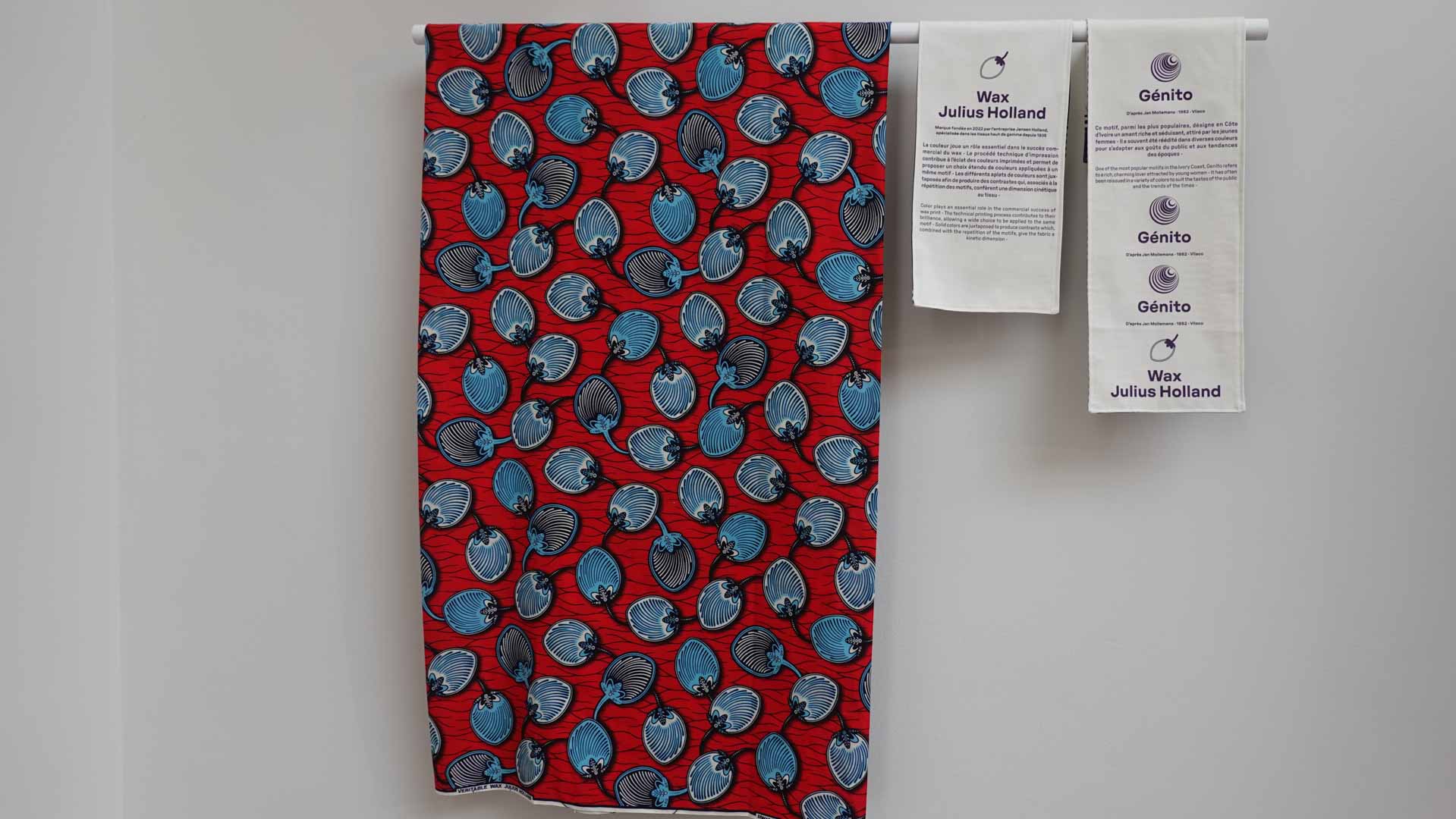

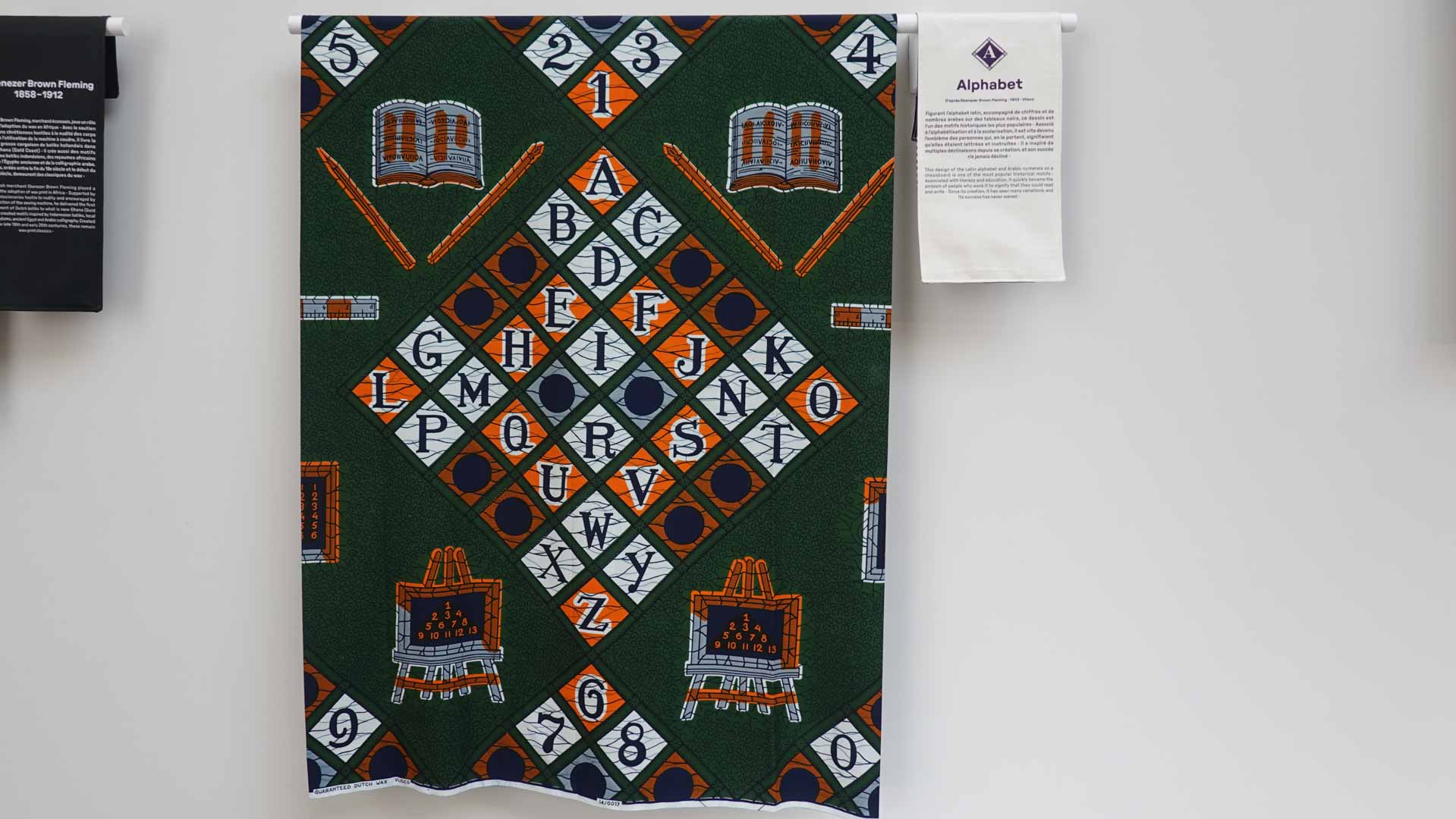

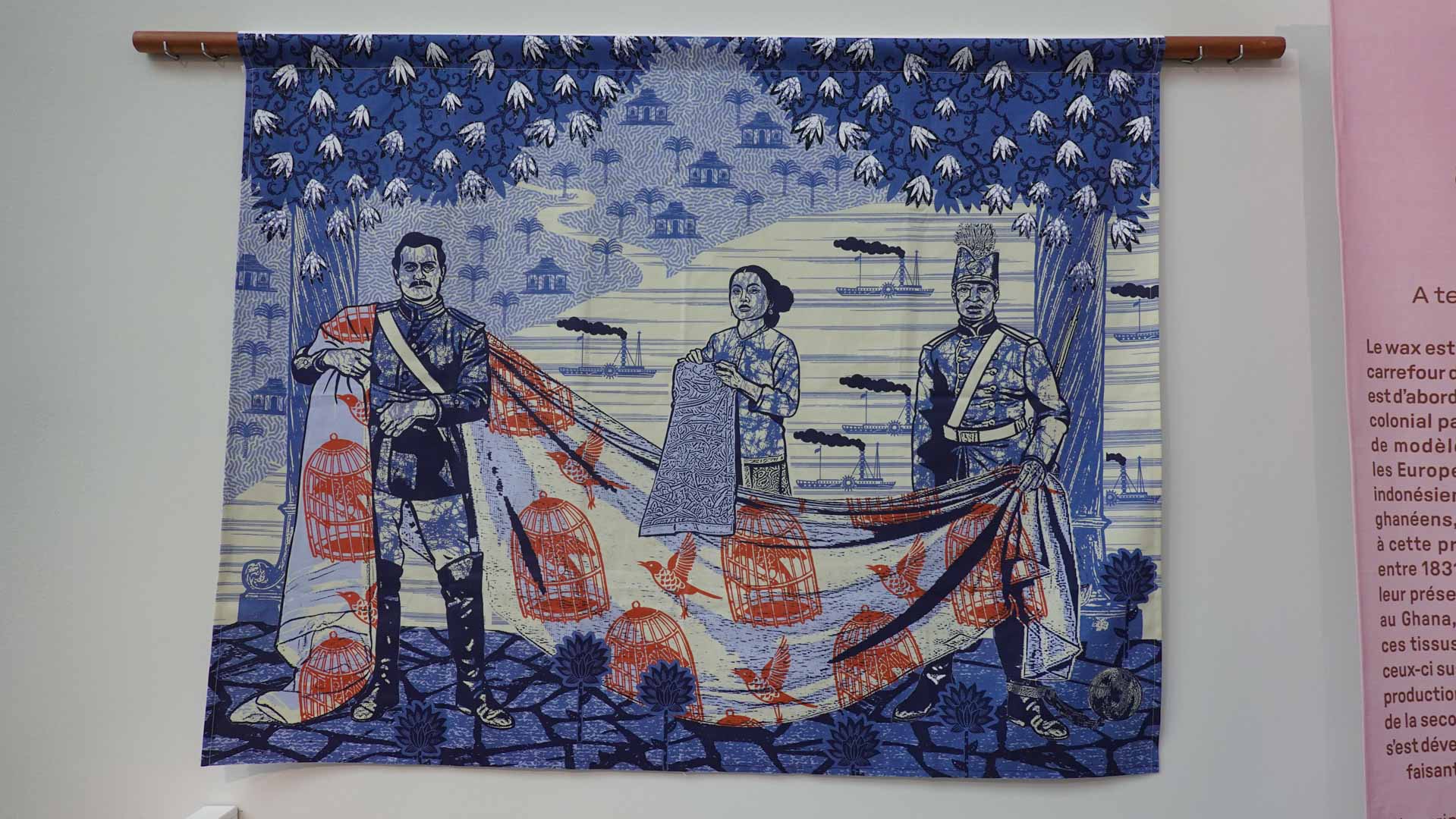

Le wax tire son nom de la technique utilisée pour fixer ses motifs : l'application de cire (wax, en anglais) sur le tissu pour délimiter les zones de teinture. Cette méthode est inspirée du batik indonésien, une technique artisanale ancestrale fondée sur la teinture à la réserve. Au XIXe siècle, les colons néerlandais tentent d’industrialiser ce procédé pour produire à grande échelle des tissus destinés au marché indonésien. Mais ces tissus, jugés trop réguliers ou mécaniques, ne trouvent pas preneur dans l’archipel.C’est alors que le destin du wax bifurque. Par le biais de soldats africains enrôlés dans l’armée coloniale hollandaise et stationnés à Java, puis revenus au Ghana (alors Côte-de-l’Or), ces tissus prennent un chemin détourné vers l’Afrique de l’Ouest. Très vite, ils rencontrent un succès populaire inattendu. Leur brillance, leurs couleurs, leur tenue, leurs dessins séduisent. Les manufactures européennes (notamment Vlisco, aux Pays-Bas) comprennent l’intérêt de ce nouveau marché et adaptent leur production : les motifs se diversifient, les palettes chromatiques évoluent, et la diffusion s’intensifie.

Un ancrage africain

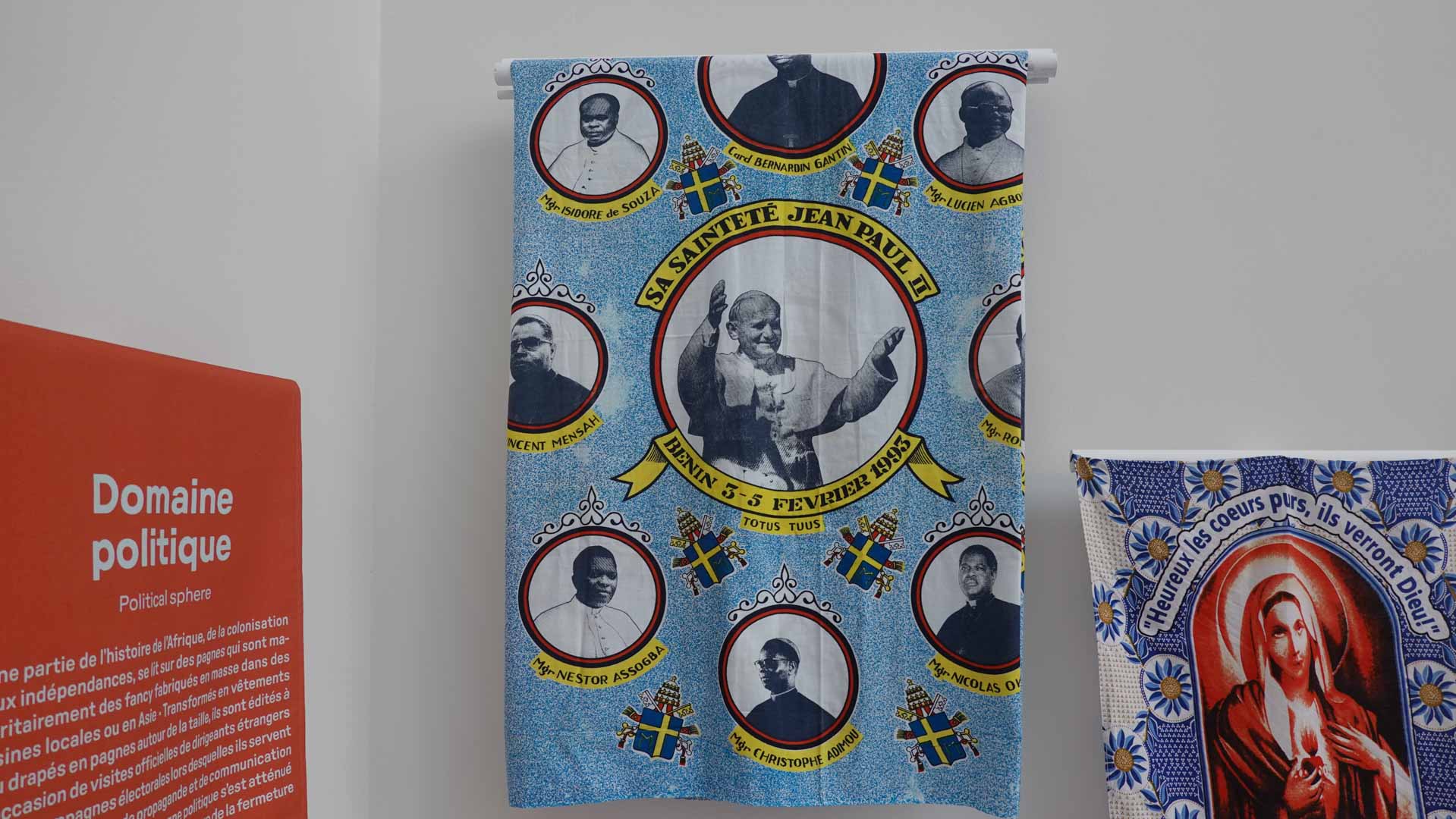

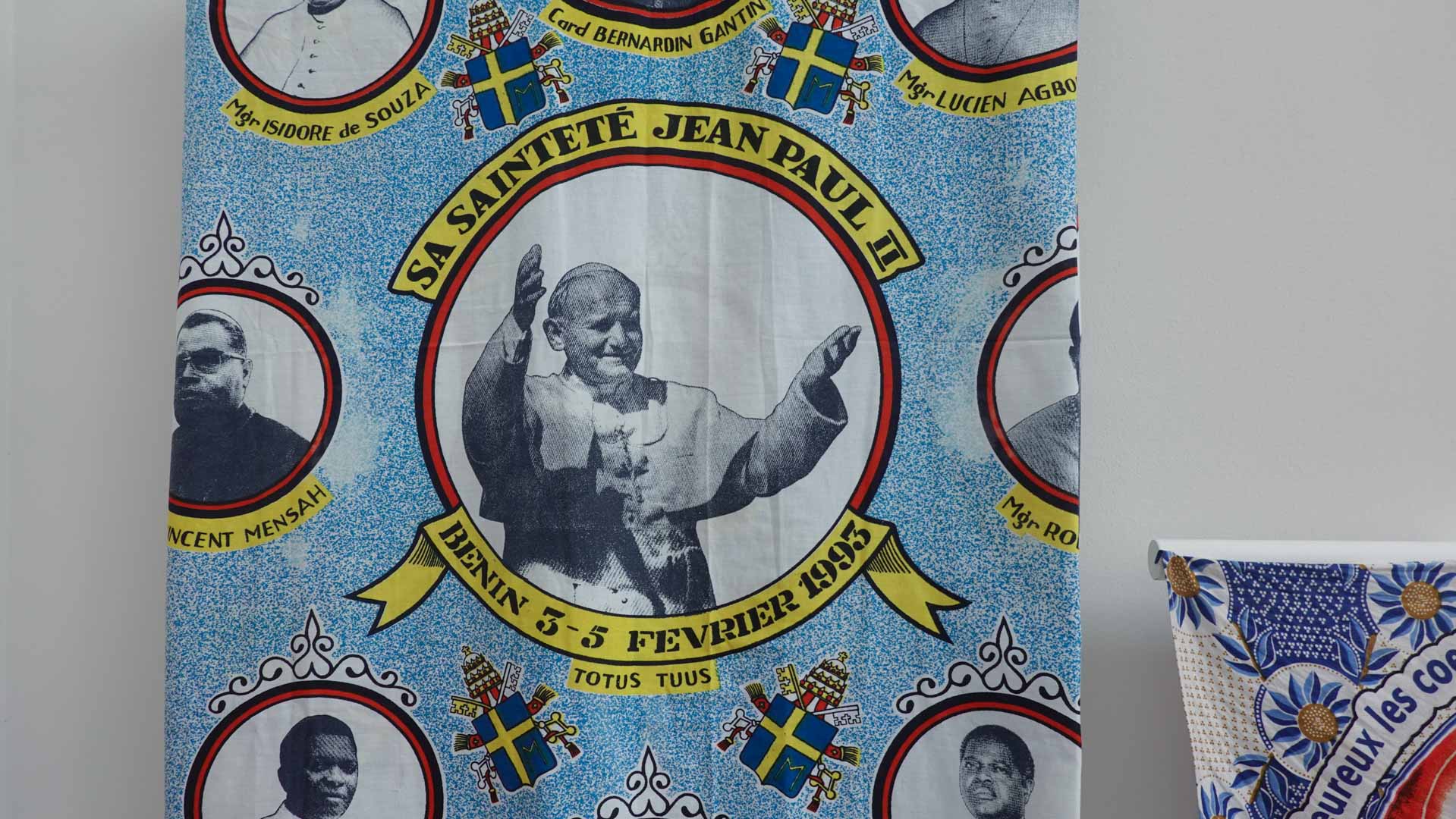

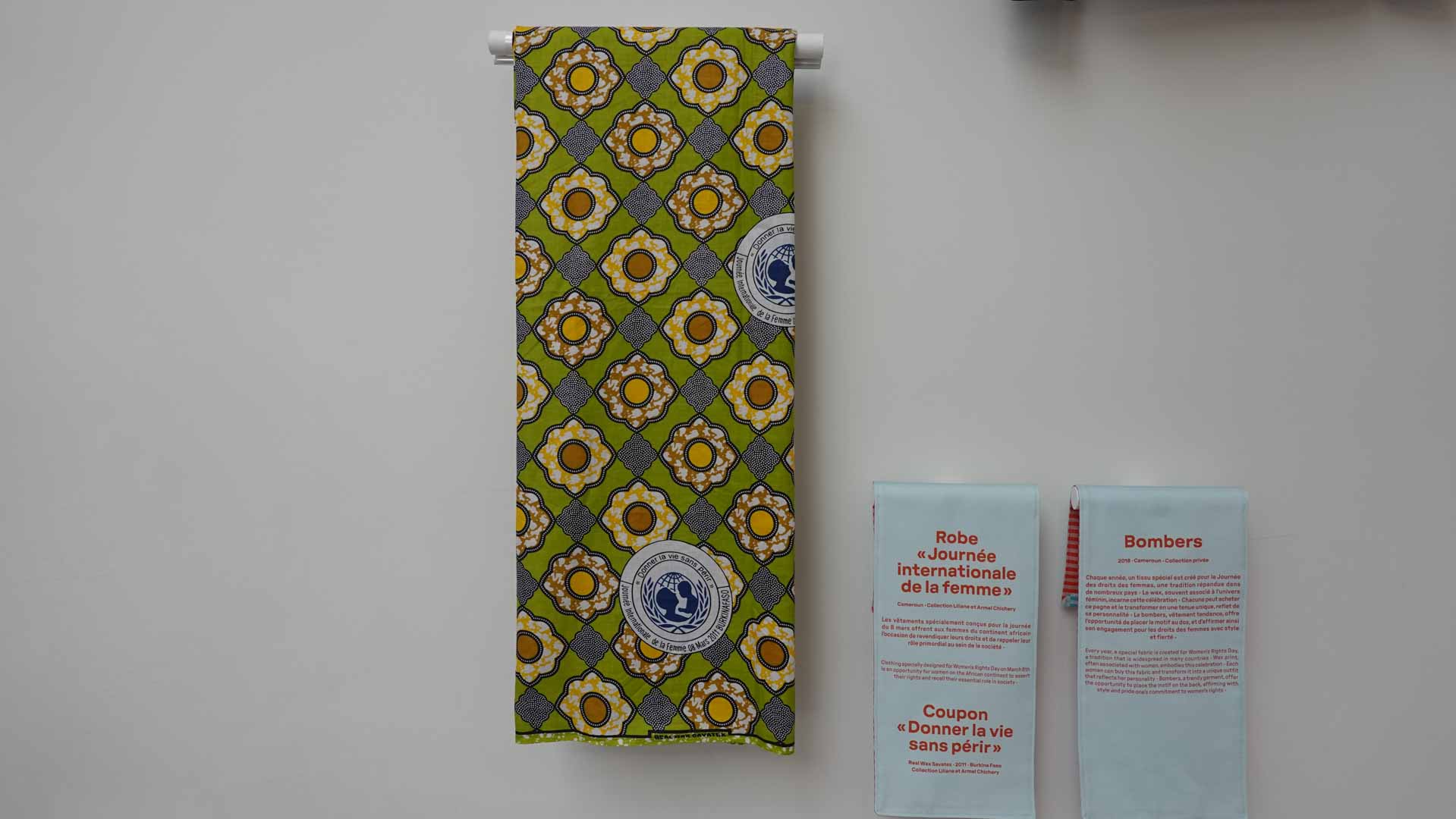

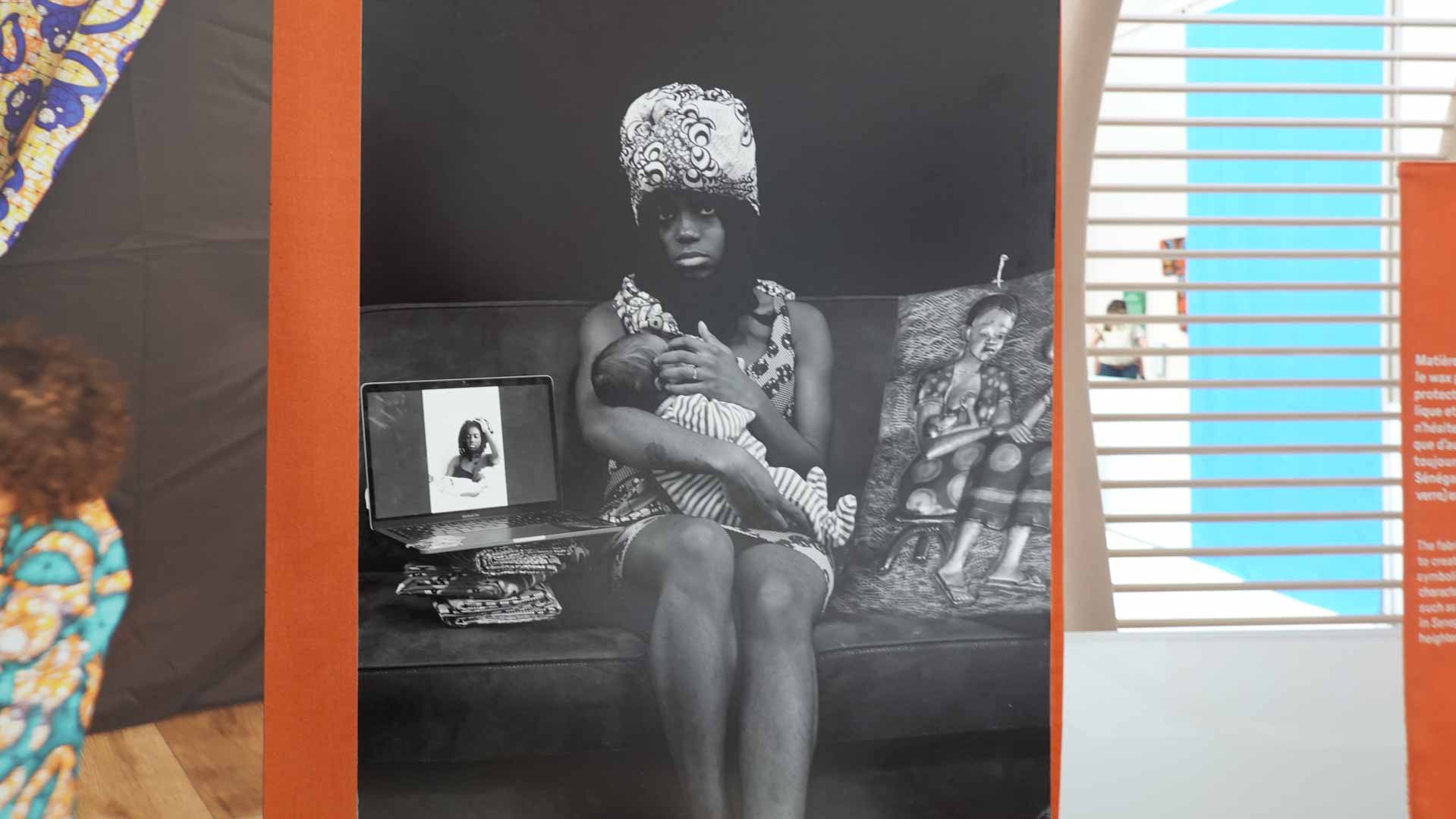

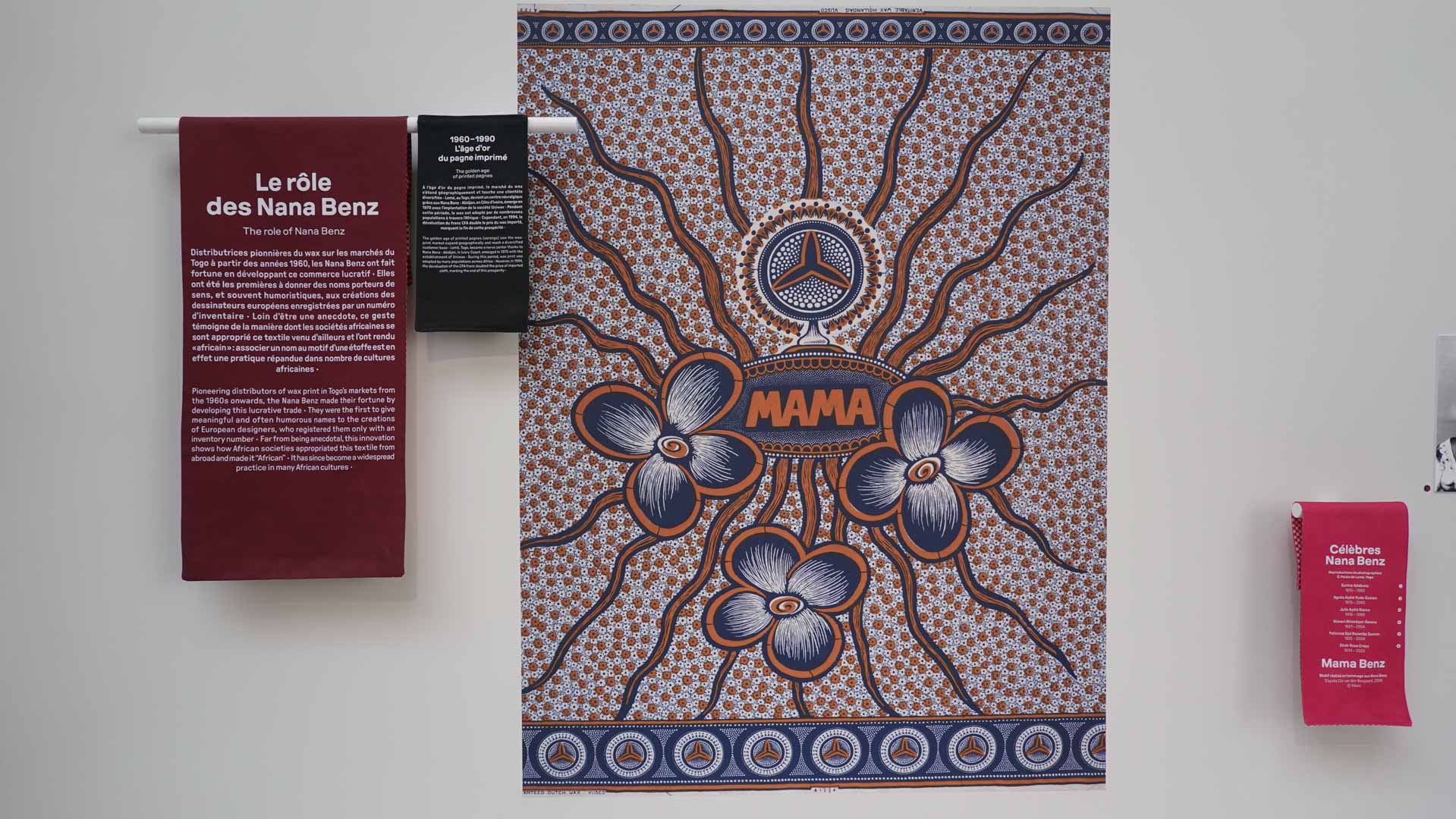

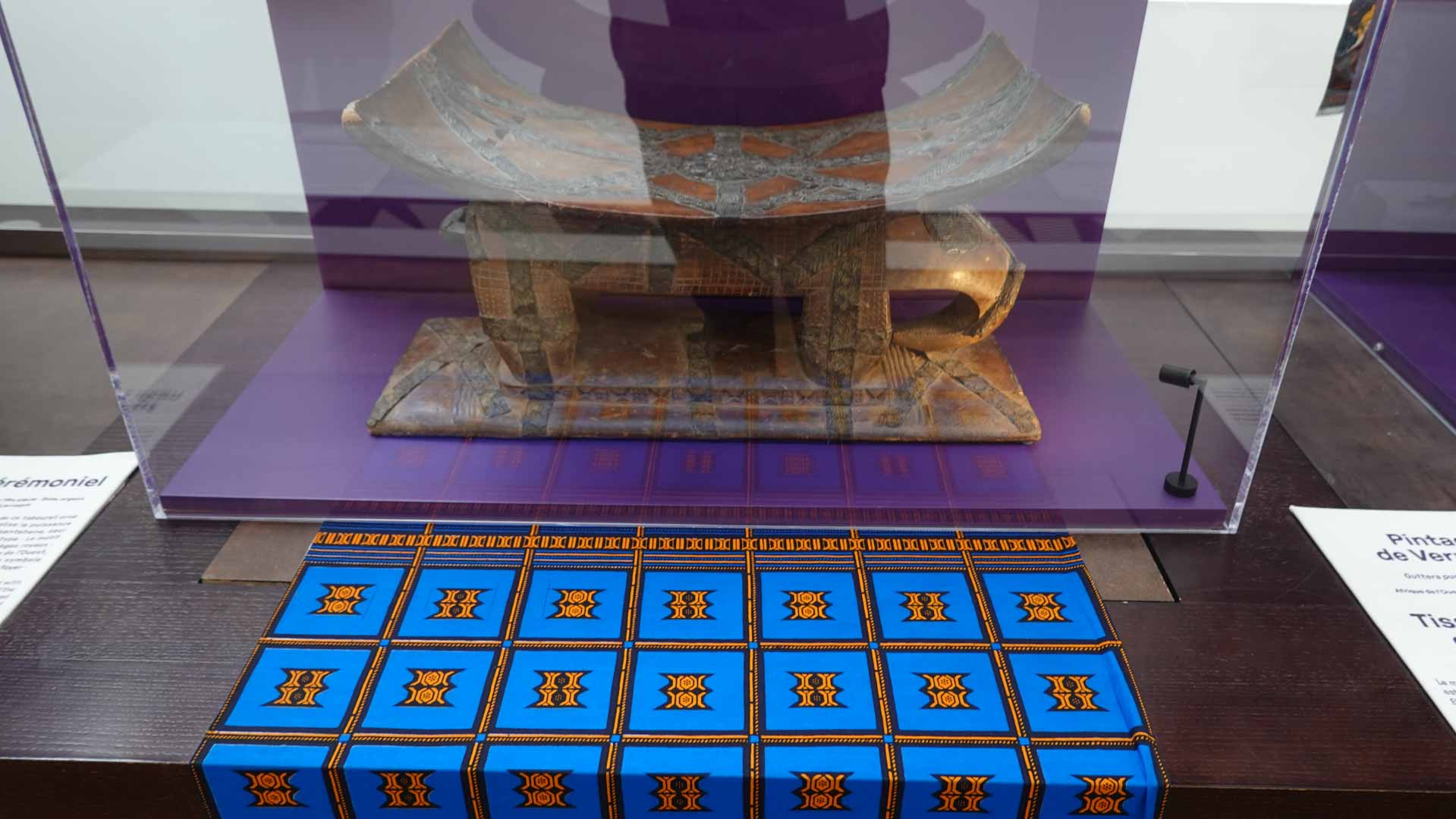

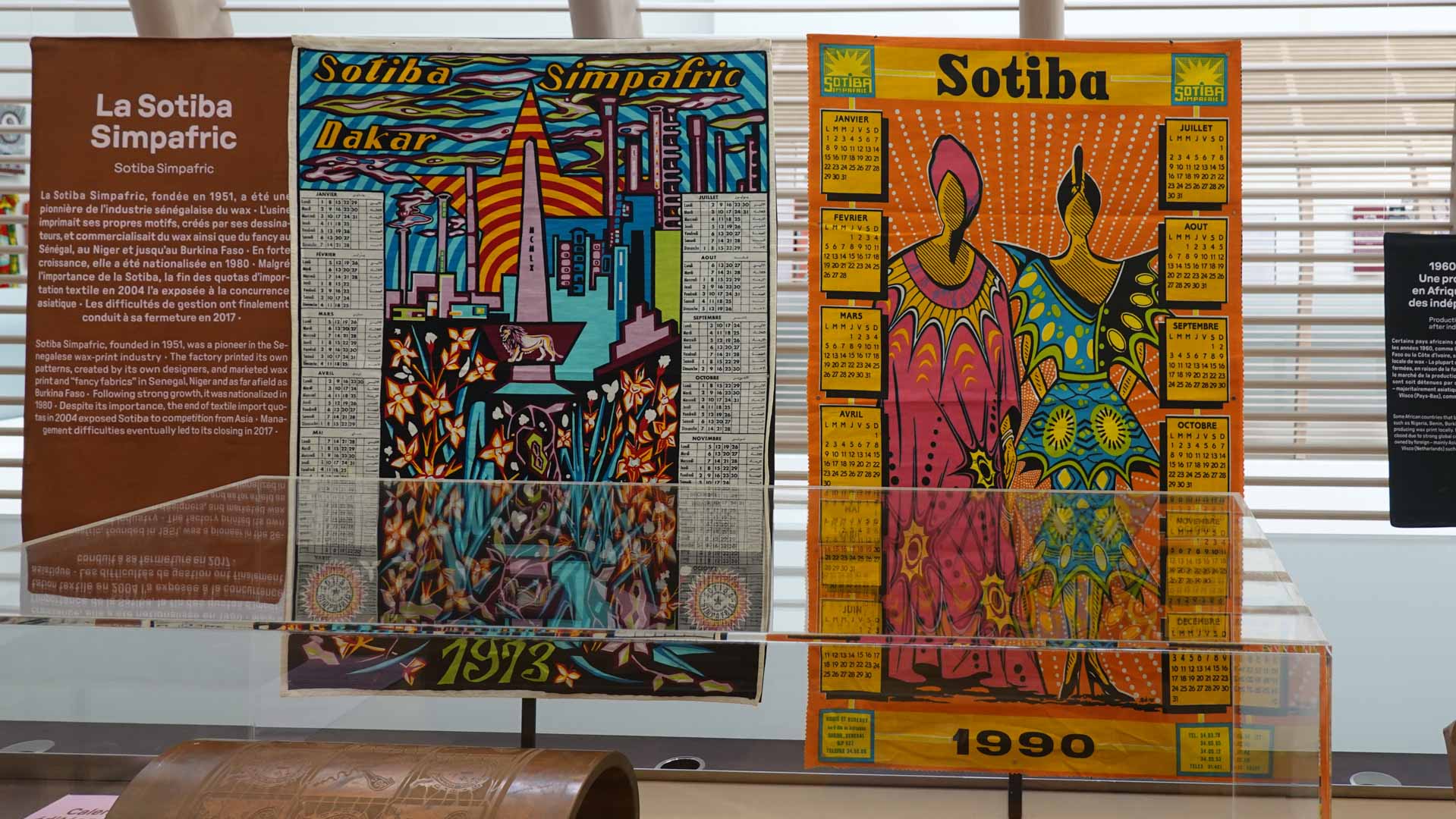

À partir du XXe siècle, le wax devient un élément majeur du paysage vestimentaire ouest-africain. Il est porté au quotidien, dans les cérémonies, lors des grands moments de la vie familiale ou sociale. Il accompagne les générations, marque les appartenances, distingue les statuts.Si les premières productions restent européennes, des unités de production africaines se développent : Uniwax en Côte d’Ivoire, GTP au Ghana, SOFIL au Bénin. Avec le temps, le wax entre dans les habitudes, les imaginaires, les expressions populaires. Il devient un marqueur culturel à part entière.

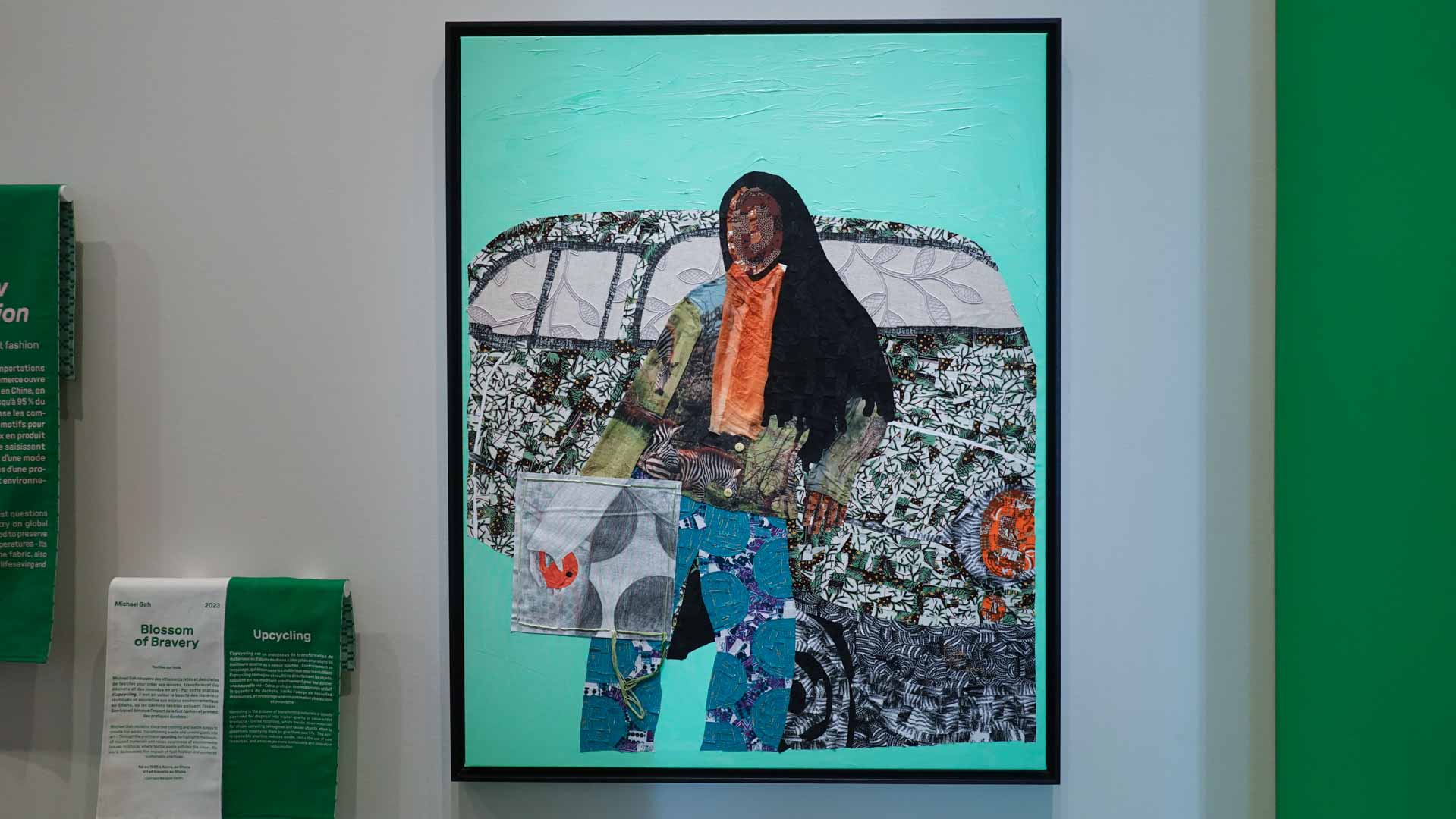

Paradoxalement, alors même qu’il s’est enraciné profondément dans les pratiques africaines, le wax reste pour une bonne part produit en dehors du continent, notamment en Asie. Cette tension entre appropriation culturelle et dépendance industrielle alimente débats et polémiques jusqu’à aujourd’hui.

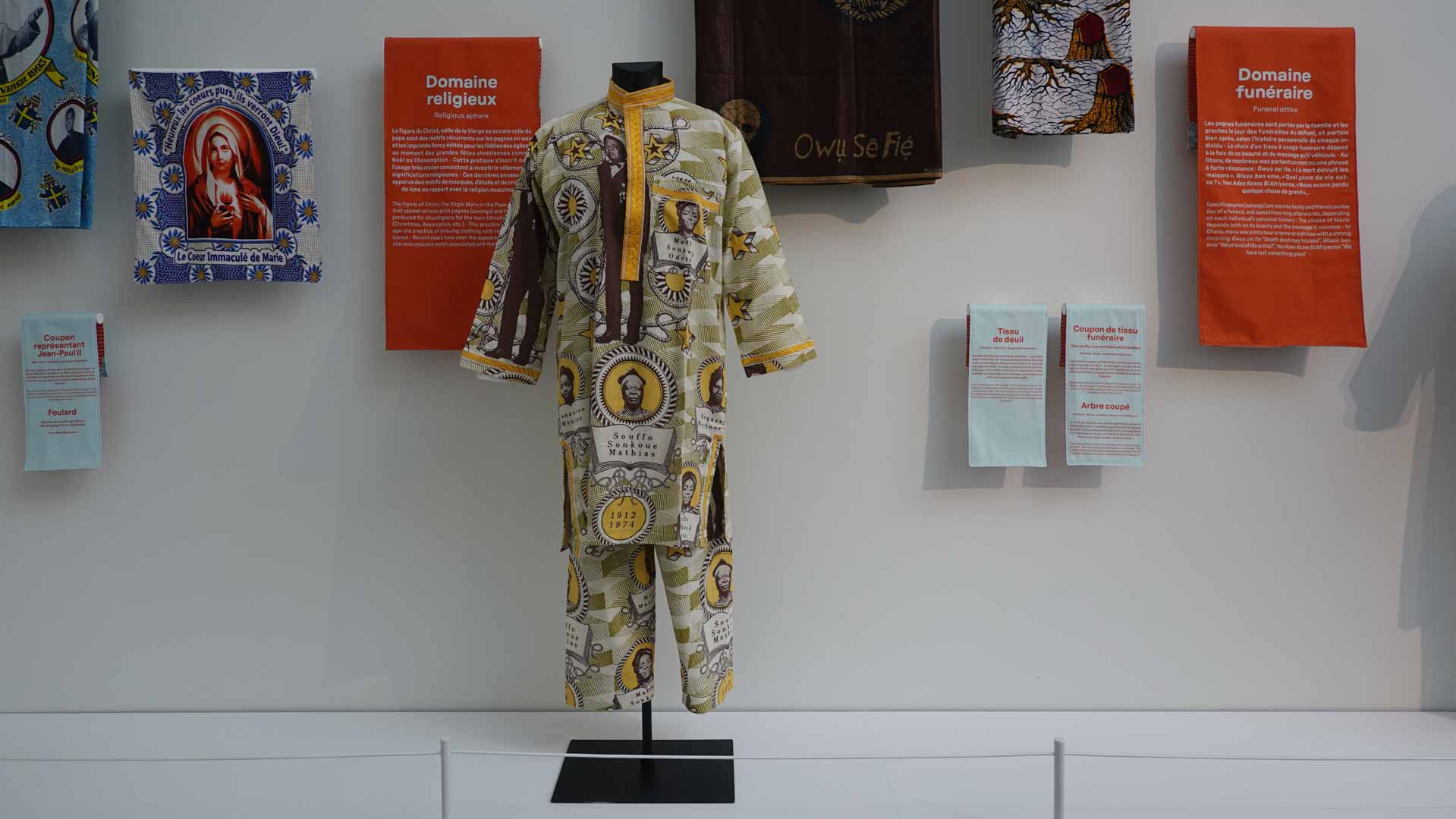

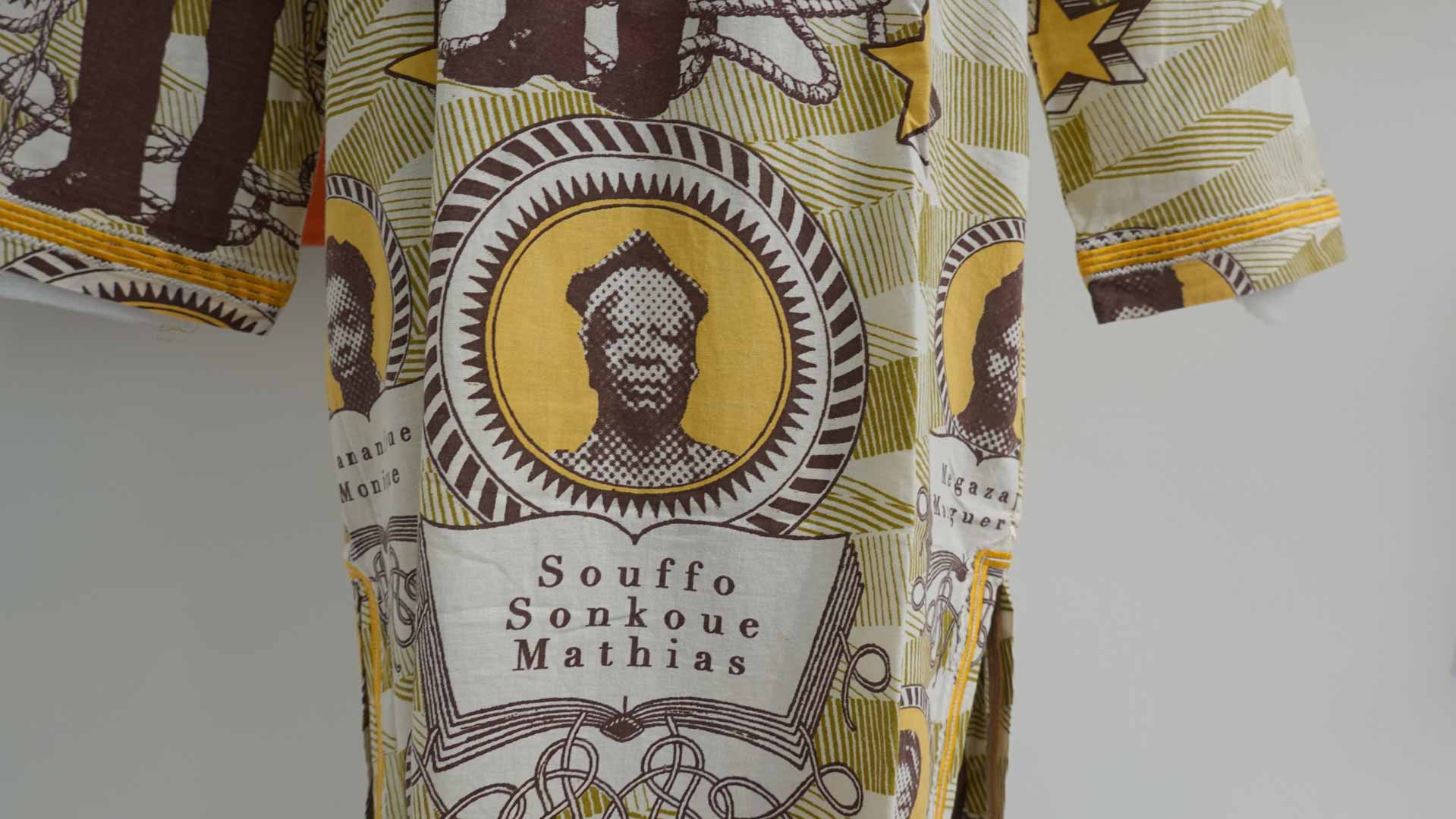

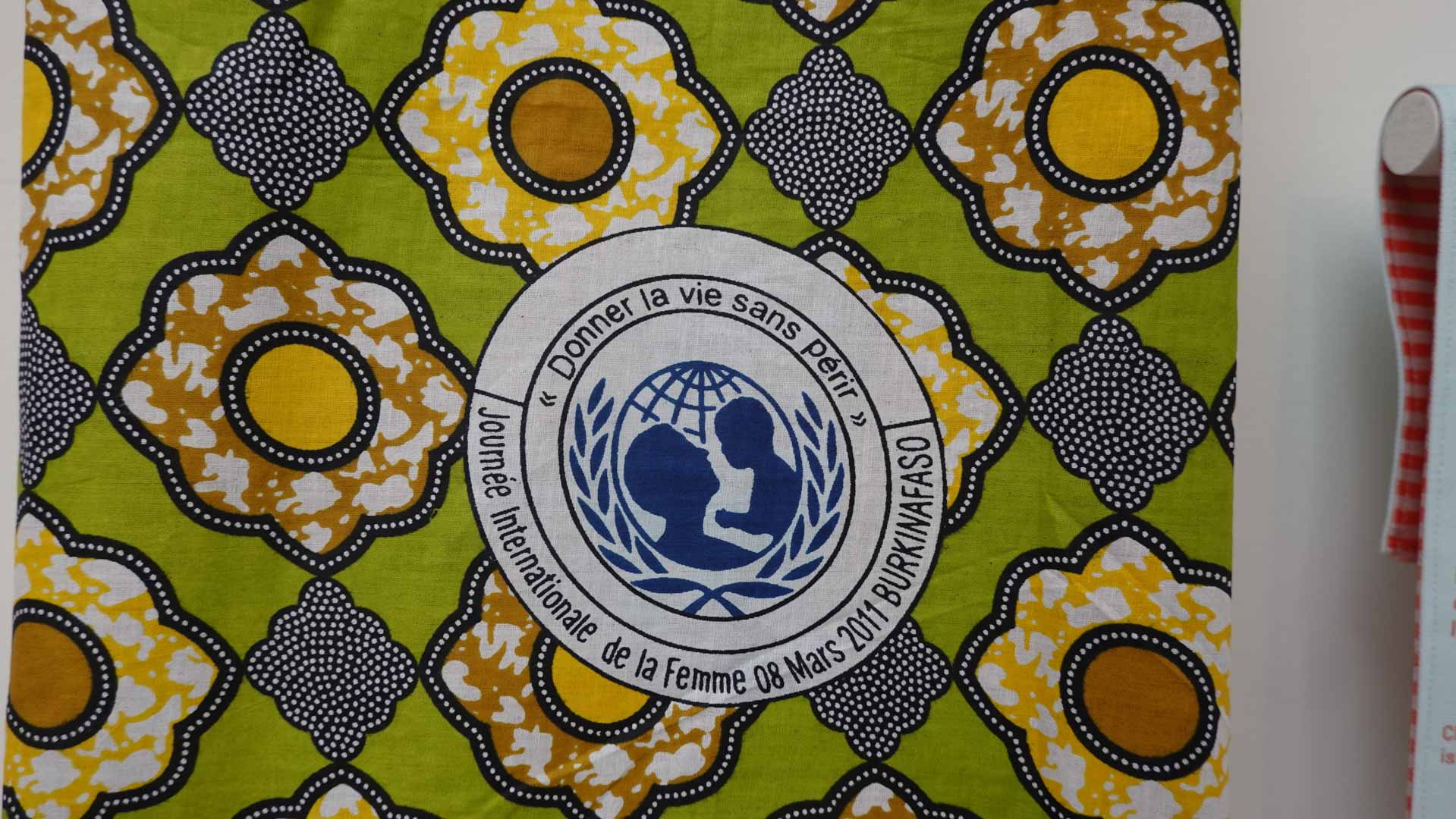

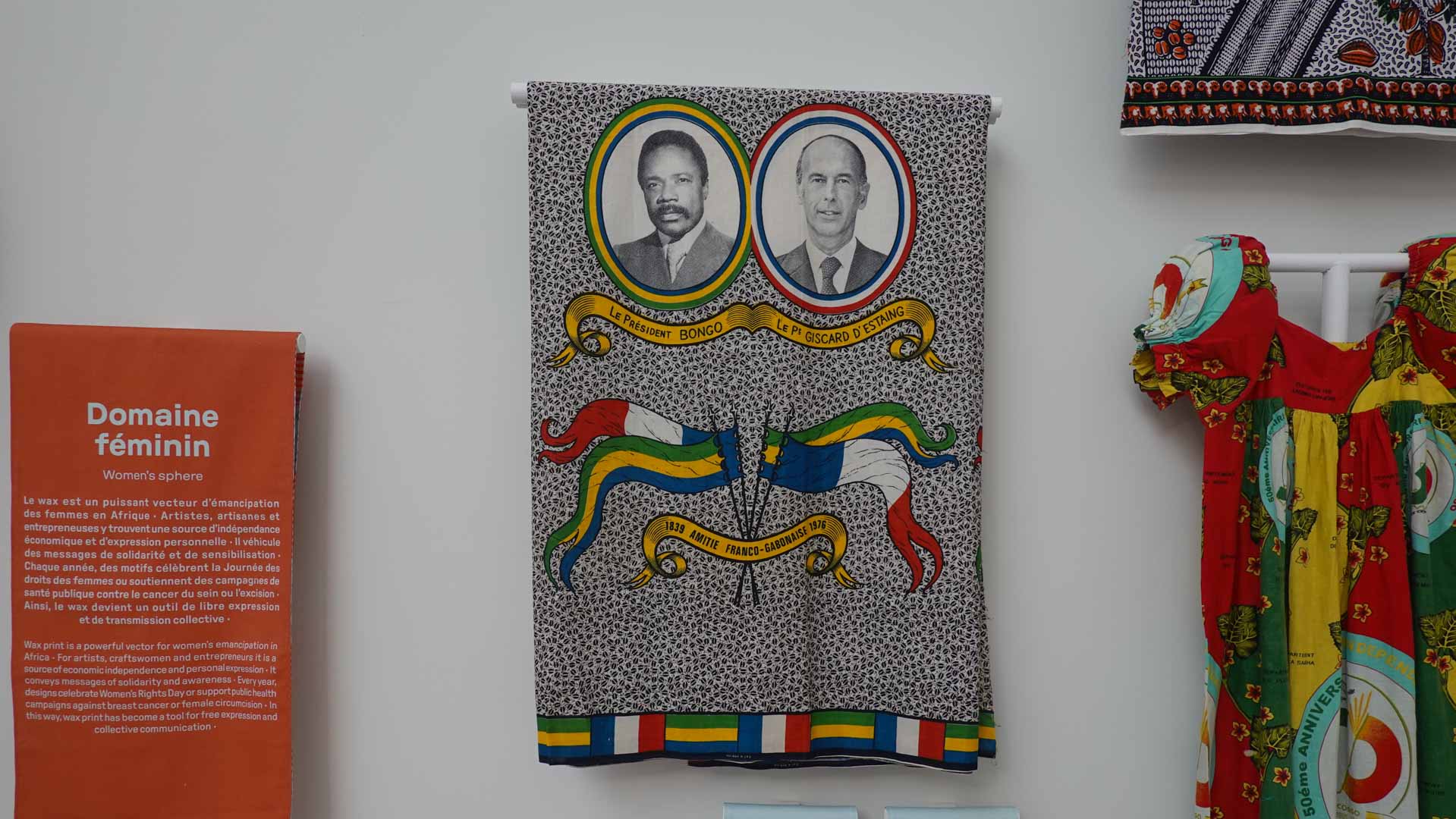

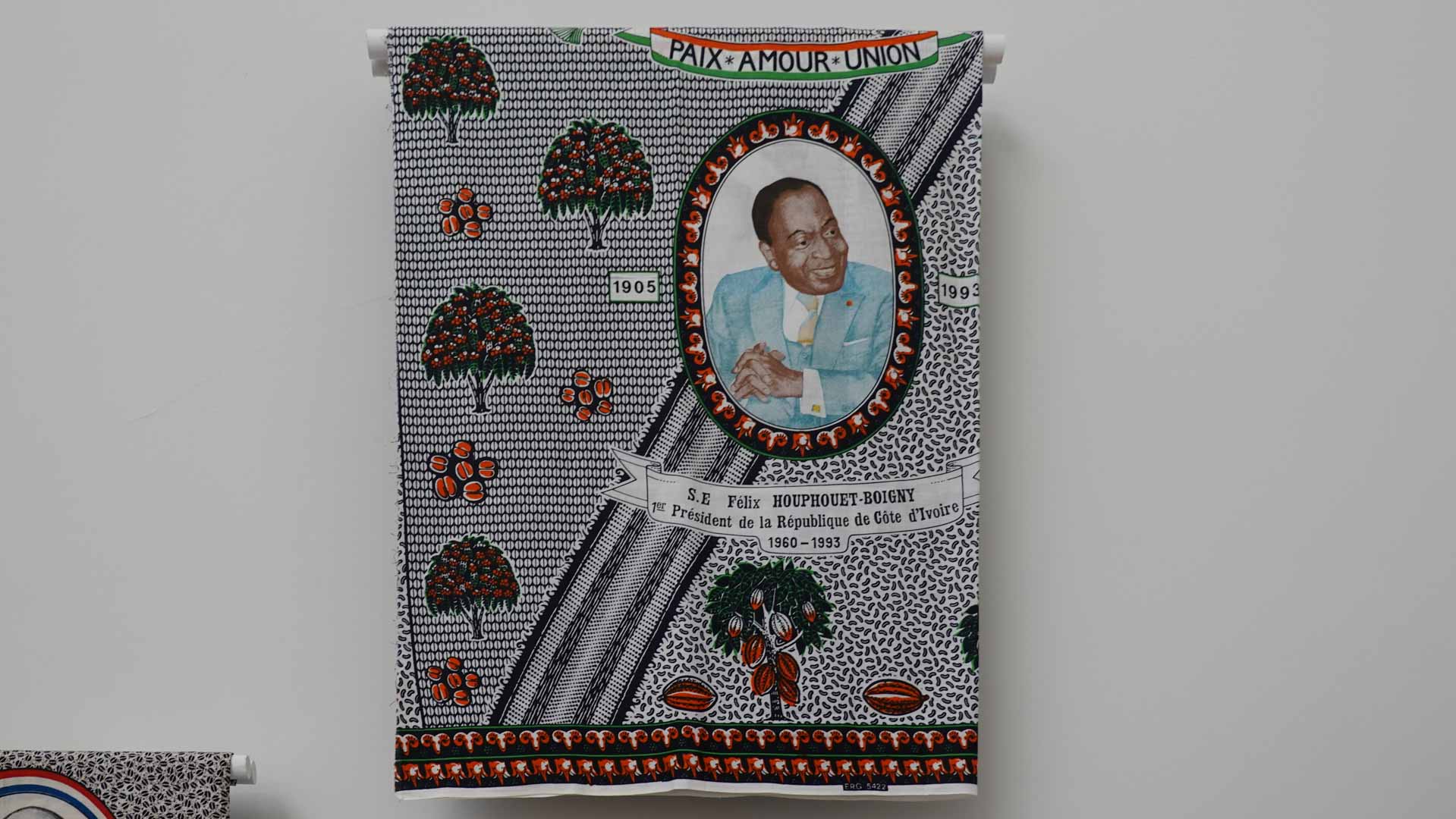

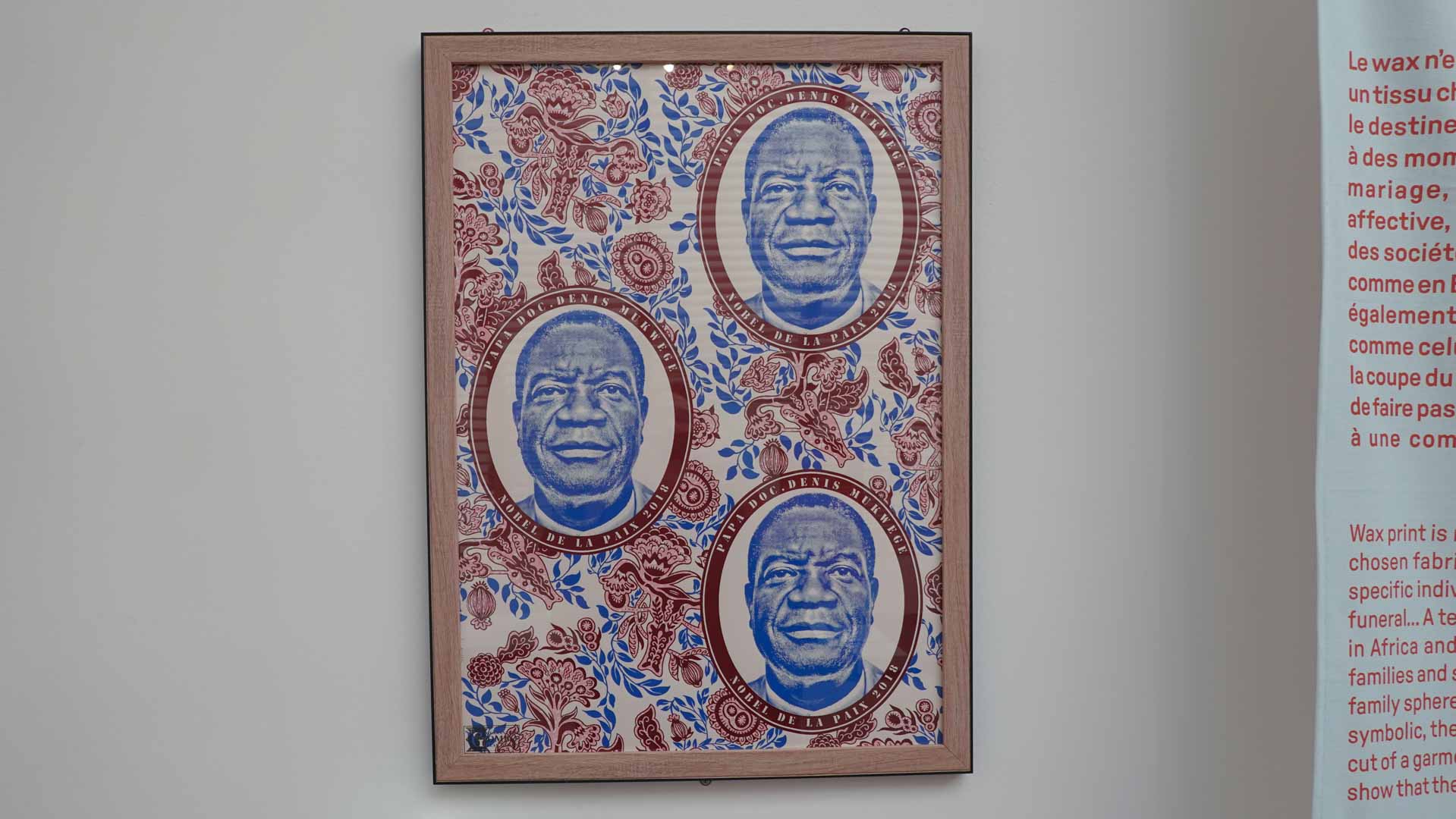

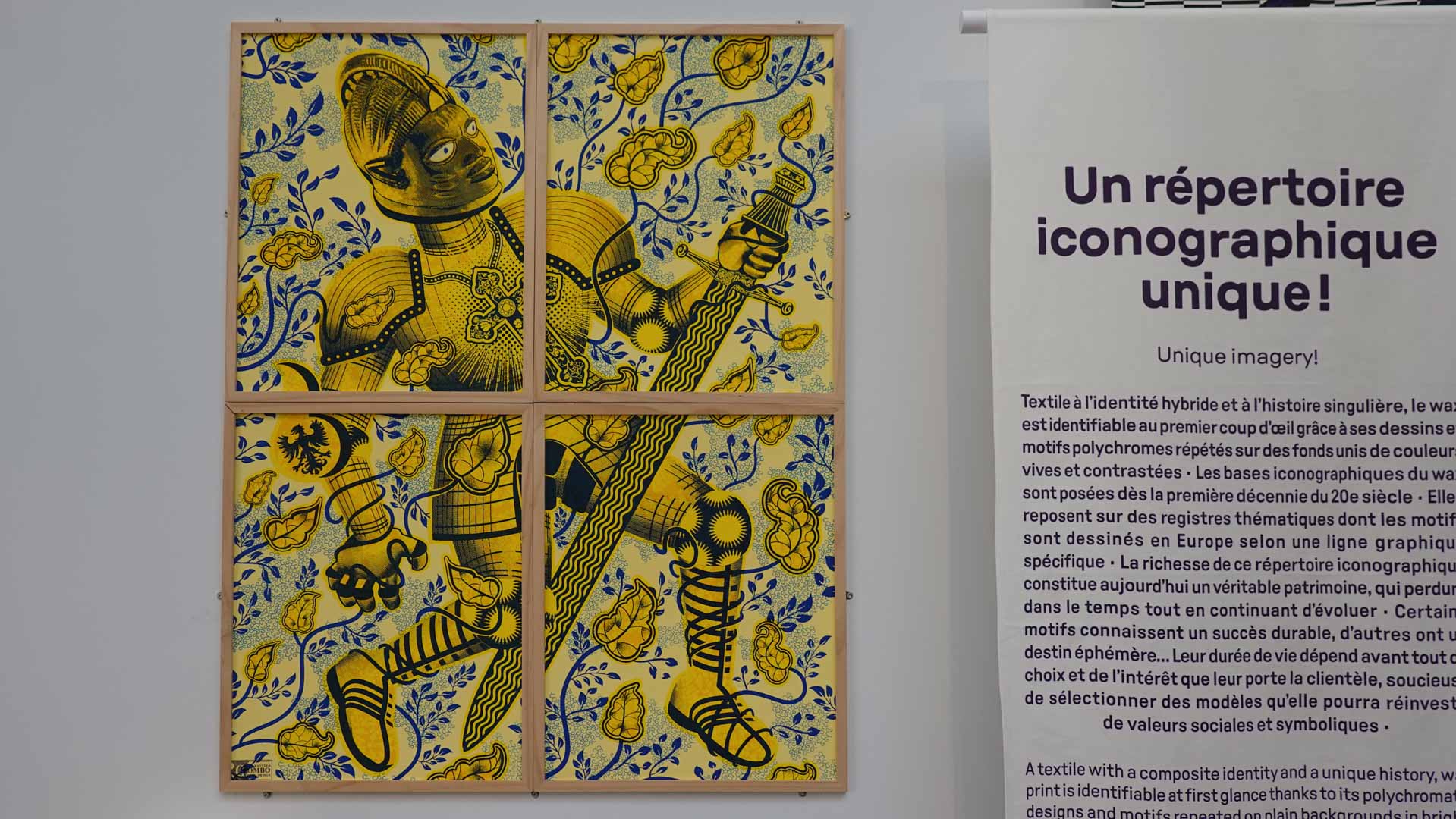

Motifs et messages : un tissu qui parle

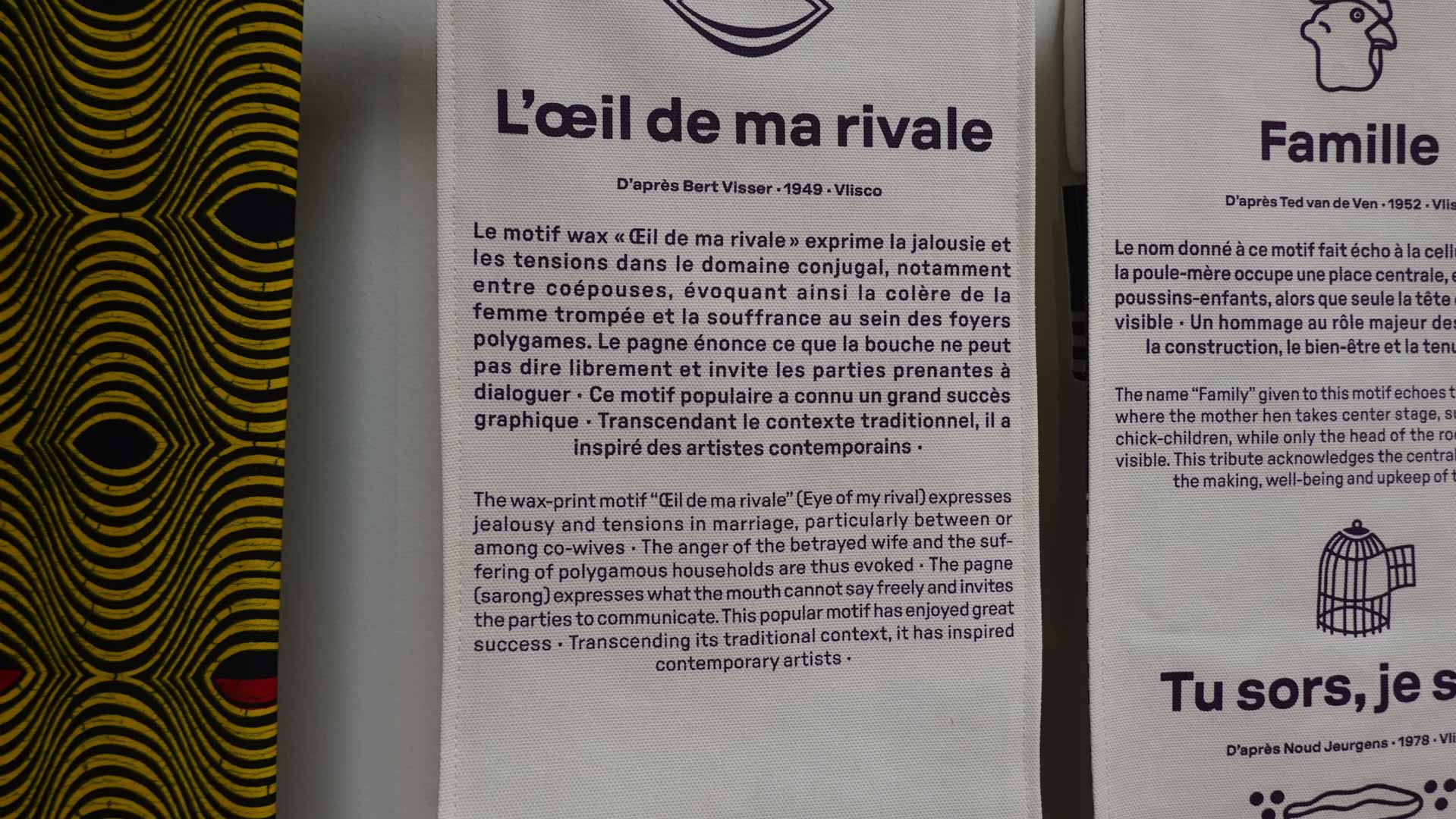

Ce qui distingue le wax des autres tissus, c’est son langage visuel. Chaque motif porte un nom, parfois plusieurs selon les régions, et surtout une signification sociale ou symbolique. Ces motifs deviennent autant de signes que l’on peut lire, comprendre, commenter, voire interpréter. Ils constituent une forme de communication silencieuse, mais éloquente.- "Tu sors, je sors" : motif conjugal exprimant l’équilibre des libertés dans le couple.

- "La main" : renvoie à la force, à l’autorité ou au contrôle.

- "Le robinet" : peut signifier la richesse, mais aussi la maîtrise des ressources.

- "L’œil de ma rivale" : symbole de jalousie, mais aussi de vigilance.

- "Le sac de Michelle Obama" : clin d’œil moderne, signe d’aspiration, d’élégance ou d’émancipation.

Le wax peut féliciter, prévenir, séduire, ironiser, critiquer ou protester. Certaines femmes choisissent leurs tissus pour faire passer un message à leur entourage, à leur conjoint, à leur communauté. Ces significations, transmises oralement, varient selon les pays, les langues, les contextes. Elles constituent une mémoire collective vivante, constamment renouvelée.

Un tissu aux multiples visages

Il n’existe pas un, mais plusieurs types de wax. Les plus connus sont :- Le wax classique, épais et résistant, avec des motifs imprimés à la cire.

- Le fancy, plus léger, imprimé industriellement, accessible à un large public.

- Le super-wax, de qualité supérieure, souvent rehaussé de détails métalliques.

- Le wax artisanal, parfois produit localement selon des techniques proches du batik.

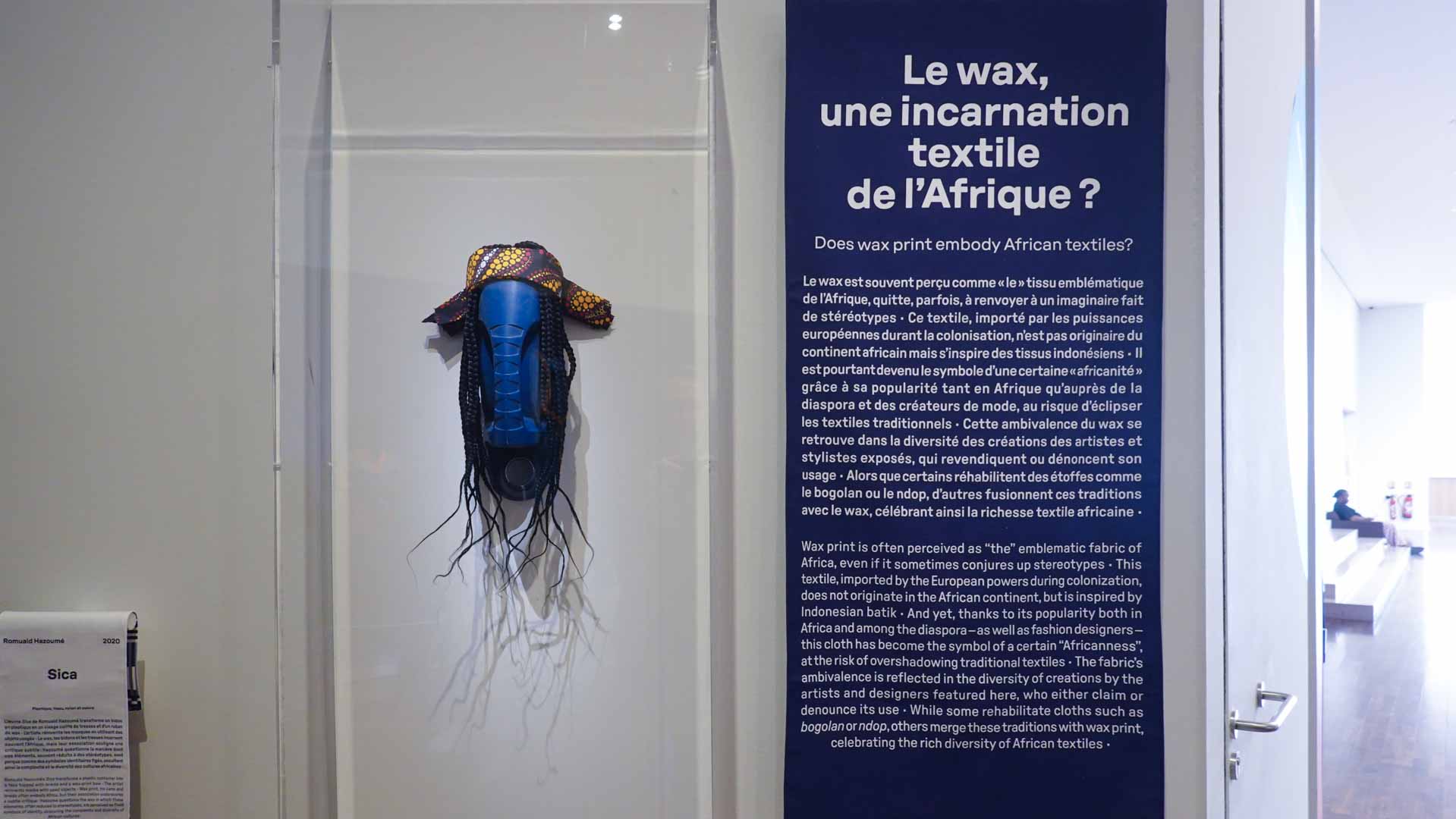

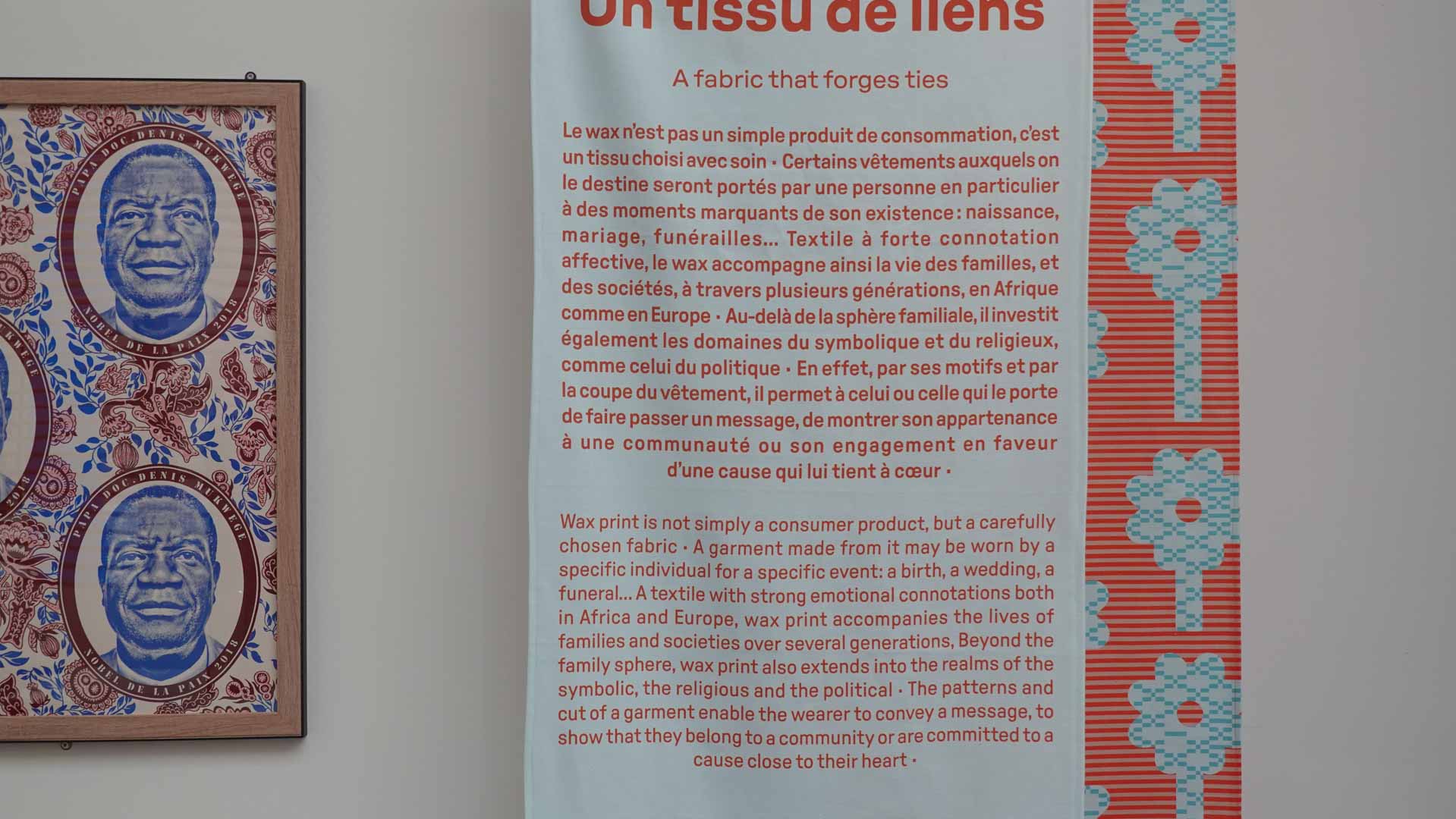

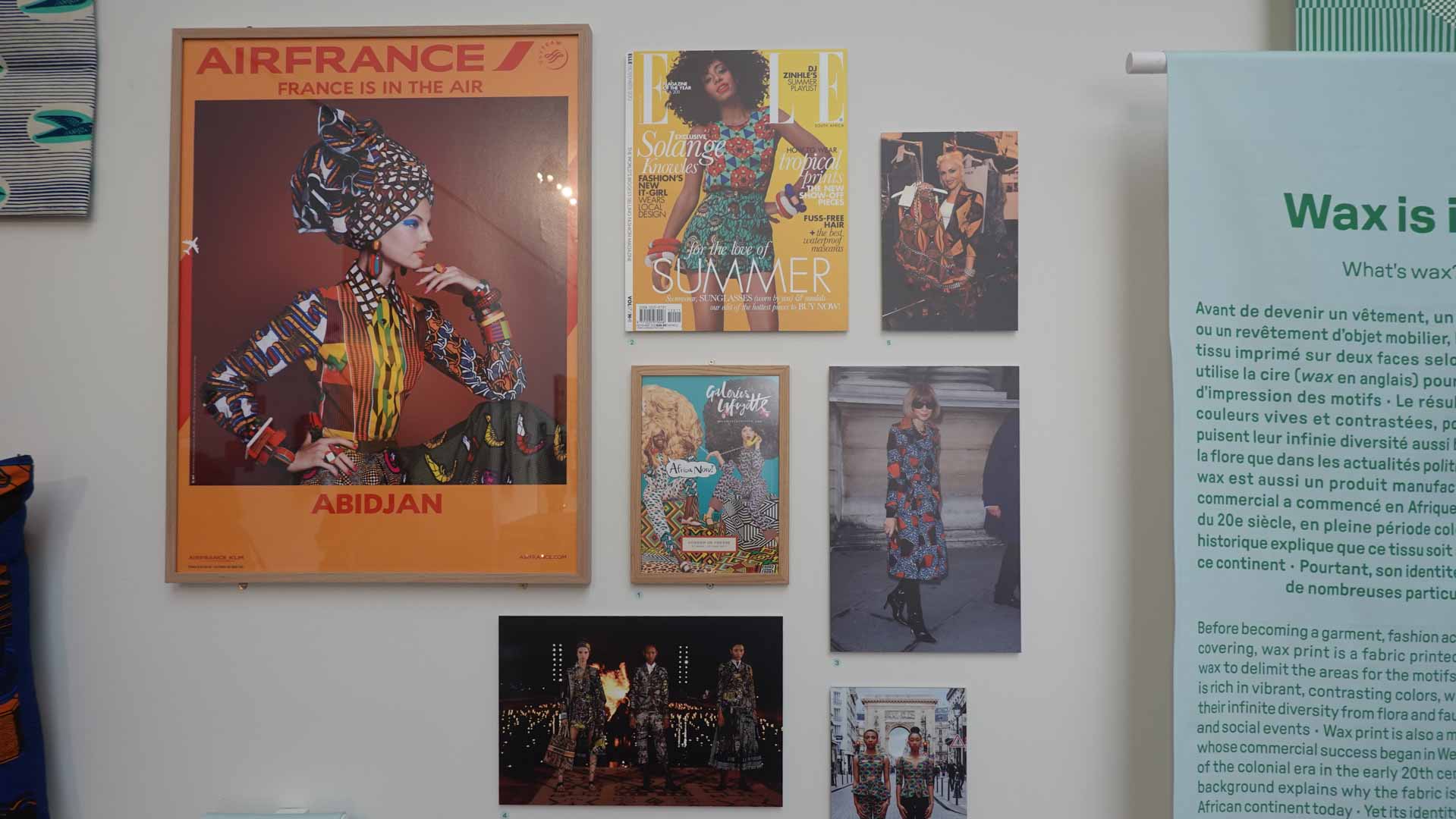

Ces tissus sont utilisés pour les vêtements traditionnels (pagne, boubou, tenue de cérémonie), mais aussi pour la mode contemporaine, les accessoires, la décoration et même les arts plastiques. De nombreux créateurs africains et diasporiques s’emparent du wax pour en faire une matière de création : Lamine Kouyaté (XULY.Bët), Romuald Hazoumé, Omar Victor Diop, Selly Raby Kane, ou encore Thandiwe Muriu font partie de cette nouvelle génération qui redonne au wax une visibilité mondiale.

Entre tradition et modernité

Le wax est aujourd’hui au cœur de réflexions identitaires, esthétiques et économiques. Certains y voient un emblème de l’Afrique moderne, d’autres une trace d’héritage colonial. Il est tantôt célébré comme un vecteur d’unité culturelle, tantôt critiqué pour sa dépendance aux circuits industriels mondialisés.Quoi qu’il en soit, il reste un tissu vivant, habité par les histoires qu’on y inscrit, par les gestes qui le façonnent, par les corps qui le portent. Chaque pièce raconte une histoire différente, entre le visible et l’implicite.

Le dossier de présentation de l'exposition

Commissariat : Soloba Diakité, historienne de l'art, spécialiste du patrimoine textile africain

Cindy Olohou, historienne de l'art et critique d'art contemporain

Manuel Valentin, anthropologue des patrimoines matériels, responsable scientifique des collections d'anthropologie culturelle du Muséum.